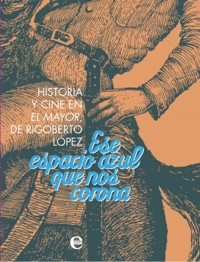

Ese espacio azul que nos corona. Historia y cine de El Mayor, de Rigoberto López E-Book

Colectivo de Autores

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Los textos que integran este libro combinan la intención de profundizar en los valores de la obra de arte en sí, como en la historia, entorno y pensamiento de Ignacio Agramonte, como una de las figuras más importantes de nuestras guerras de independencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com

Edición: Carla Muñoz

Diseño de cubierta: Pepe Menéndez

Diseño interior y realización: Lisandra Fernández Tosca

Imagen de cubierta y contracubierta: Laminario por el centenario de la caída en combate de Ignacio Agramonte y Loynaz, El Mayor

Imágenes: Fotos de producción y fotogramas de la película El Mayor y Retrato de José Martí, de Herman Norman, 1891

Conversión a ebook: Alejandro Villar Saavedra

© De los autores, 2024

Sobre la presente edición:

© Ediciones ICAIC, 2024

ISBN 9789593044110

Ediciones ICAIC

Instituto Cubano del Arte

e Industria Cinematográficos

Calle 23 no. 1155, entre 10 y 12, El Vedado

Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

CP 10400

(+53) 78382865

www.cubacine.icaic.cu

Los autores

Elier Ramírez Cañedo

Pedro Pablo Rodríguez

José Martí

Yoel Cordoví

Gerardo Castellanos

María Antonia Borroto Trujillo

Ángel Jiménez González

Leonor Muñoz

Luis Fidel Acosta Machado

René González Barrios

Rafael Acosta de Arriba

Rafael Hernández

Hal Keplak

Fabio E. Fernández Batista

Luciano Castillo

Una ciudad y seis nombres recorren las páginas de este libro: Camagüey, José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Amalia Simoni, Elda Cento, Rigoberto López y, por supuesto, Ignacio Agramonte. Todos, prestos al toque de a degüello de la Historia… o del Cine.

Imposible ha sido, tanto para los autores de este volumen como para sus realizadores, pensar en Agramonte sin hacerlo también en Céspedes, y en Amalia; tampoco pudo lograrlo el Maestro en su día. Fueron la historiadora Elda Cento y Camagüey dos rutas cruciales para Rigoberto, el perseverante cineasta que nos ha dejado más que una cinta de imágenes y sonidos: la inspiración para volver sobre nuestra propia historia.

Es eso, contar la historia para comprender el presente y proyectar el futuro, lo que desea Ese espacio azul que nos corona…

La Editorial

Prólogo

Elier Ramírez Cañedo

Siempre he pensado que pudiéramos hacer mucho más para ponderar desde el punto de vista ideológico y cultural –pensando sobre todo en las jóvenes generaciones– cada obra de arte relacionada con nuestras gestas libertarias.

En el año 2018 fui testigo de cómo la proyección en nuestros cines del filme Inocencia, sobre el vil asesinato a los 8 estudiantes de Medicina el 27 de noviembre de 1871, impactó a los espectadores cubanos, entre ellos muchos jóvenes, quienes en las aulas habían conocido del hecho histórico, pero al hacerlo a través de una obra cinematográfica de alto vuelo como Inocencia lograron una conexión emocional difícilmente alcanzable en un libro de texto o en una clase tradicional de Historia. Sin embargo, hubiese sido un momento muy oportuno para que otras actividades culturales permitieran profundizar en la juventud el conocimiento de aquel acontecimiento y su contexto. La publicación y presentación en las universidades del país de los libros El 27 de noviembre de 1871, de Fermín Valdés Domínguez y A cien años del 71: El fusilamiento de los estudiantes, de Luis Felipe Le Roy y Gálvez, entre otras propuestas desde los medios de comunicación, las instituciones culturales, las aulas y las organizaciones políticas y de masas, hubieran permitido aprovechar al máximo un momento cumbre en la captación de la atención y el interés de amplios sectores de la población sobre un hecho tan relevante de nuestra Historia patria.

Que la película Inocencia no quedara allí, reducida al momento de su exhibición en los cines y la televisión, se convirtió en motivación principal para Ediciones ICAIC, bajo la sabia conducción de Mercy Ruiz, y de la Editorial UH, entonces liderada por el Dr. José Antonio Baujin. En 2020 se logró la publicación de Con un himno en la garganta. El 27 de noviembre de 1871: investigación histórica, tradición universitaria e Inocencia, de Alejandro Gil.

Siguiendo esa ruta virtuosa y útil, luego del estreno en nuestros cines de otra obra memorable de nuestra cinematografía épica, inspirada en la vida del Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz (1841-1873), Ediciones ICAIC propone ahora Ese espacio azul que nos corona. Historia y cine en El Mayor, de Rigoberto López, que tengo el gusto y el honor de prologar.

Se trata de un libro muy singular, pues combina la intención de profundizar en los valores de la obra de arte en sí, como en la historia, entorno y pensamiento de Ignacio Agramonte, una de las figuras icónicas de nuestras guerras de independencia. Para este esfuerzo fueron convocados importantes historiadores de distintas generaciones en nuestro país, como Pedro Pablo Rodríguez, Yoel Cordoví Núñez, Rafael Acosta de Arriba, René González Barrios, Ángel Jiménez González, Fabio E. Fernández Batista y Luis Fidel Acosta Machado.

El Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas y de Historia, Pedro Pablo Rodríguez, resalta los valores del texto martiano «Céspedes y Agramonte», publicado en 1888 en el semanario El Avisador Cubano y considerado un clásico para el estudio de ambas personalidades.

Un amplio recorrido y análisis historiográfico sobre la figura del joven Bayardo y su contexto es abordado de forma magistral por el presidente del Instituto de Historia de Cuba, Cordoví Núñez.

Las contribuciones de Agramonte al arte militar cubano son el centro de atención del trabajo de Jiménez González, en el que se muestra la evolución y crecimiento del Bayardo como táctico y estratega militar, adquiriendo en poco tiempo gran prestigio dentro de las huestes mambisas.

El pensamiento militar del Mayor General Ignacio Agramonte –resalta el autor– alcanzó su mayor vuelo a finales de 1872, cuando elaboró un plan para invadir Las Villas, que presentó al gobierno el 1ro. de enero de 1873, como primer paso para llevar la lucha armada al occidente del país […]

La impronta del pensamiento militar de Agramonte caracterizó a las tropas del Camagüey, con las cuales Máximo Gómez obtendría victorias tan sonadas como los ataques a Nuevitas y Santa Cruz del Sur, y las acciones de La Sacra y Palo Seco. Esas tropas también se batieron con brillantez en Naranjo-Mojacasabe y Las Guásimas, y participaron en la invasión a Las Villas.

González Barrios aporta elementos biográficos poco conocidos de los tres hombres que discreparon con El Mayor: Carlos Manuel de Céspedes, Manuel de Quesada y Thomas Jordan. De esta manera, se logra una mayor comprensión de los acontecimientos y, sobre todo, la dimensión histórica de estos tres personajes que aparecen en el filme.

Acosta de Arriba, por su parte, realiza un amplio análisis de la figura de Céspedes. Aunque desde el comienzo de su ensayo adelanta que «el Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo que nos ofrece El Mayor posee más elementos a favor que en contra en su representación del personaje histórico», en unos casos enriquece y en otros aclara la información que ofrece el filme sobre Céspedes, en especial, sobre los encuentros y desencuentros de este con Agramonte.

«La película El Mayor –sostiene Acosta de Arriba– es cuidadosa a la hora de analizar las posiciones encontradas y no toma partido, solo las expone para que el espectador se haga su juicio propio». Más adelante destaca: «La película ha despertado en la crítica criterios contrapuestos, defendidos con pasión por ambos extremos: los acérrimos críticos y sus leales defensores. Quisiera decir que, como quiera que sea ponderada, lo que sí no posee discusión alguna es que se trata de la película que aborda por primera vez y con centralidad la formación de la nación cubana […] Es un mérito de Rigoberto López».

El joven historiador y profesor Acosta Machado se adentra en las relaciones entre Cine e Historia, y la forma en que se complementan. Destaca la importancia del cine y de esta película en particular como instrumento docente y pedagógico.

Una lectura en clave política desde el presente cubano constituye el argumento central del trabajo del profesor e investigador Fernández Batista. Un texto audaz, polémico y necesario, sobre todo si consideramos que la Historia no debe solo constituir un amuleto del pasado a conocer y admirar, sino una vía imprescindible para comprender y transformar el presente, desde los principios y esencias que han caracterizado las luchas revolucionarias del pueblo cubano, desde 1868 hasta hoy.

No puedo dejar de resaltar el trabajo de la camagüeyana, Dra. en Ciencias de la Comunicación, María Antonia Borroto Trujillo, sobre el amor que se profesaron Ignacio y Amalia Simoni y como este ha sido abordado en la literatura histórica a partir de la amplia correspondencia entre ambos. Tampoco el del escritor, investigador, periodista e historiador Gerardo Castellanos, fallecido en 1956, de quien aparecen en esta compilación breves fragmentos de su obra Pensando en Agramonte, publicada en 1939, sobre la casa donde naciera el Bayardo el 23 de diciembre de 1841; así como las «Apostillas sobre El Mayor» del crítico cinematográfico Luciano Castillo, quien expone algunos antecedentes del cine épico en Cuba, detalles de la vida profesional de Rigoberto López y la historia misma de la cinta El Mayor, desde su concepción y rodaje hasta su exhibición.

Considero un acierto la inclusión del diálogo entre el politólogo Rafael Hernández y el historiador canadiense Hal Klepak luego de dos presentaciones especiales organizadas por el ICAIC a estudiantes y profesores de Historia de Cuba. Ambos estudiosos realizan un rico intercambio sobre el filme, los temas, los personajes y el contexto que aborda. Unas palabras de Rafael Hernández casi al final del diálogo valen para resaltar tanto la importancia del largometraje El Mayor como de este libro que ahora prologo:

Seguramente hay maestros que dicen: «Es que los jóvenes no están preparados para entender una contradicción como esta». Con ese expediente basta para descartarlo. Se trata de una manera de creer, y de concebir la pedagogía y el papel de la educación, así como el papel del arte en la educación, y de propiciar una interpretación lineal de la Historia.

Presentar la Historia de manera dialéctica, como resultado de contradicciones a menudo serias dentro del propio campo de la Revolución, es lo que la película hace, y de tal manera es imposible verla sin advertirlo, no puede soslayarse. La escuela cubana que enseñe Historia en el preuniversitario, en la secundaria, se enfrentaría ahí a la cuestión de tener que explicar en la clase de qué se trataba; en lugar de eludir la existencia de esas contradicciones. Creo que la película resalta el papel del arte, que no es precisamente el de un libro de Historia, pero sí es el de llamar la atención sobre los problemas, los conflictos, las contradicciones humanas. Esa visión de lo humano también es parte del mérito de la puesta en escena de esta historia, porque al final se trata de gente de carne y hueso, no bustos de mármol que de pronto cobran vida en la pantalla.

Al leer los textos que integran Ese espacio azul que nos corona… recuerdo a la profesora Elda Cento, profusa estudiosa de la vida y obra de Ignacio Agramonte cuya impronta se percibe en las páginas de este volumen. Pienso también en el medular texto del profesor Jorge Ibarra: «La personalidad histórica de Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte», incluido en su libro Ideología mambisa. Y, por supuesto, evoco el discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por el centenario de la caída en combate del héroe camagüeyano, cuando lo llama «extraordinario patriota, extraordinario jefe y revolucionario».

Debemos agradecer y estimular hoy y siempre empeños como este de Ediciones ICAIC, cuyo fin no puede ser otro que el de llevar la Historia al corazón y la conciencia misma del pueblo. Una película dándose la mano con un libro y viceversa es una manera muy inteligente y oportuna de hacerlo.

José Martí ante los héroes fundacionales

Pedro Pablo Rodríguez

Justo a los veinte años del alzamiento en el ingenio Demajagua, el semanario El Avisador Cubano, editado en Nueva York por el santiaguero Enrique Trujillo Cárdenas, dio espacio relevante al texto «Céspedes y Agramonte», de José Martí, quien ya era apreciado en buena parte de Hispanoamérica por sus «Escenas norteamericanas» acerca de las múltiples facetas, personalidades y acontecimientos de la sociedad estadounidense. Fue, de hecho, una conmemoración del sector patriótico más combativo de la amplia emigración cubana en aquella gran urbe, que ya apreciaba a Martí como una de sus voces más destacadas y, muchos, ya lo iban asumiendo como su líder.

El lector contemporáneo no deja de sorprenderse del grado de conocimiento que el Maestro demuestra acerca de ambas personalidades, como si a uno y a otro los hubiera tratado frecuentemente y como si hubiera vivido junto a ellos los acontecimientos que refiere. Es seguro que Martí tuvo fuentes de primera mano para saber de los dos próceres, pues en la papelería de sus días guatemaltecos se conservan muchos apuntes para la historia que entonces estuvo comenzando a escribir sobre la Guerra de los Diez Años. La mayoría de ellos se relacionan con las batallas de Máximo Gómez en Camagüey tras este asumir el mando de esa región a la muerte de Agramonte. Mas también hay un grupo de apuntes con informaciones y opiniones breves dedicados a Céspedes.

El investigador no puede olvidar que uno de los cubanos residentes en la capital de ese país centroamericano era el bayamés José Joaquín Palma, persona bien relacionada con las esferas de poder y la vida intelectual guatemalteca, y uno de los iniciadores de nuestra epopeya libertadora el 10 de Octubre de 1868. Poeta él también, es indudable que Palma mantuvo una intensa amistad con Martí, como lo demuestra el hecho de que una carta suya, datada de 1878, en la que analiza los versos del bayamés, fuera incluida por Palma en la parte introductoria de su libro Poesías, impreso en 1882 en Honduras.

A la idea de que Palma fuera una de las fuentes iniciales martianas sobre la gesta de la nación, contribuye su relación con el Padre de la Patria. No sabemos cuánto fue el trato entre Palma y Agramonte, pero sí está plenamente documentado el estrecho lazo del poeta con su coterráneo bayamés, al que acompañó durante la toma de Bayamo. A todas luces, el joven Palma, con veinticuatro años, gozó de la plena confianza de Céspedes, quien lo designó como uno de los regidores de la ciudad al ser ocupada por los patriotas, y lo incluyó entre sus acompañantes a la Asamblea de Guáimaro, por ello fue Palma uno de los firmantes de la Constitución de la República en Armas. En esa reunión lo fue, además, de la moción en favor de la abolición de la esclavitud. Y ya nombrado Capitán, hasta que fue enviado al extranjero en busca de recursos bélicos, fue secretario del Presidente Céspedes, de quien escribió una biografía corregida por este. ¿Pudo leerla Martí en Guatemala? No puede afirmarse, pero sí es admisible que, durante sus conversaciones con Palma, los sucesos de la guerra y de la actuación cespedista fueran abordados a menudo.

Otra fuente martiana, sin duda alguna, fueron las nueve conferencias leídas en Cayo Hueso entre 1882 y 1885 por el camagüeyano Fernando Figueredo Socarrás, secretario de Céspedes durante su mandato presidencial. Coronel de los Diez Años, Figueredo fue uno de los patriarcas de la emigración cubana en aquella localidad de emigrados cubanos, y un fiel y eficaz colaborador de Martí en las tareas del Partido Revolucionario Cubano. Aquellas lecturas acerca de la contienda de 1868 a 1878 Martí intentó sin éxito publicarlas y no fueron impresas hasta 1902 en forma de libro bajo el título La Revolución de Yara 1868-1878.

La razón del interés del Delegado del Partido Revolucionario Cubano por esta obra quedó plasmada en una carta suya al autor cuando le dice que sería una «edición dedicada a la Revolución que preparamos: quiero formar el alma del nuevo Ejército al calor de las enseñanzas del viejo». Quiere que cada soldado la lleve consigo y que «aprenda tanta lección patriótica como los buenos nos han legado y sepa apartarse del camino que, con sus errores sembraron los que, en mal hora, abandonaron la senda de la felicidad de Cuba».

Tales deseos, pues, sostienen el punto de vista de que esa obra de Figueredo fue una de sus fuentes para su «Céspedes y Agramonte». Es lógico que Martí valorara así esos escritos ya que Figueredo sostiene su narración de los hechos históricos en función de demostrar su tesis de que fueron las divisiones de los propios patriotas las que dieron al traste con aquel magnífico esfuerzo fundador, tesis también compartida por Martí desde mucho tiempo antes.

La importancia de hurgar en las fuentes martianas para este texto acerca de dos figuras esenciales de nuestra nación no es solo para explicarnos qué pudo él conocer de aquel proceso. Se trata de que, al escribir acerca de Céspedes y Agramonte, el Maestro, mucho antes de ser electo como Delegado del Partido Revolucionario Cubano y, por tanto, antes de ser reconocido como el líder del patriotismo cubano, ya buscaba impulsar la unidad del campo revolucionario. Ese es el objetivo esencial perseguido con este texto: no había lugar para regionalismos al establecer quiénes eran los fundadores de la patria, una y la misma para todos.

Si aún en nuestros días hay quienes valorizan a aquellos héroes fundacionales desde apreciaciones regionalistas, podemos comprender cuán importante era que Martí, cuyo proceso de liderazgo apenas comenzaba en 1888 cuando publicó este texto, sustentara la necesaria unidad de acción y de propósitos entre los patriotas, y cerrara cualquier fisura del pasado y de su presente en tal sentido.

Por todo ello, más que un análisis histórico pormenorizado, el Maestro nos entrega una visión humana del Padre de la Patria y de El Mayor; trata de atrapar los rasgos de sus personalidades y de entender sus acciones dentro de los marcos que les imponían la época y las circunstancias, procedimiento que siguió a menudo al analizar a otras figuras de su momento y anteriores, tanto de Cuba como de otros lugares. Su objetivo es «salvar» a ambos héroes para la memoria patriótica y para darle a esta el empuje emotivo de los sentimientos. Obsérvese que una de las claves de semejante intención se halla en el fragmento que relata cómo Agramonte rechaza que en su presencia se hable contra el Presidente Céspedes, dejando así atrás los momentos en que habían chocado sus opiniones. Martí, por consiguiente, no se muestra ni cespedista ni agramontista, sino que los presenta como iguales modelos a seguir.

Lo interesante y valioso del escritor y analista, que no acomoda su mirada solamente a su intencionalidad de político, es justamente cómo aquella original, sensitiva y brillante escritura suya apoya y encaja a la perfección con su empeño de formador de conciencia y del ejercicio de una práctica patriótica y revolucionaria, en la cual el manejo de la imagen desempeña un rol decisivo. Basten solamente las primeras líneas del texto, de una belleza y eficacia literarias, impactantes y sugerentes, que individualizan a ambos, sin contraponerlos, y que nos impulsan a respetarlos y a amarlos por igual.

«El extraño puede escribir estos nombres sin temblar, o el pedante, o el ambicioso: el buen cubano, no. De Céspedes el ímpetu, y de Agramonte la virtud. El uno es como el volcán, que viene, tremendo e imperfecto, de las entrañas de la tierra: y el otro es como el espacio azul que lo corona. De Céspedes el arrebato, y de Agramonte la purificación».

Sé que es imposible establecer jerarquías literarias en la escritura martiana, pero no puedo cerrar estas líneas sin dejar de afirmar: «Céspedes y Agramonte» es un texto esencial martiano, otro más entre los muchos que nos entregó para hacernos mejores personas.

Céspedes1 y Agramonte2

José Martí

El extraño puede escribir estos nombres sin temblar, o el pedante, o el ambicioso: el buen cubano, no. De Céspedes el ímpetu, y de Agramonte la virtud. El uno es como el volcán, que viene, tremendo e imperfecto, de las entrañas de la tierra: y el otro es como el espacio azul que lo corona. De Céspedes el arrebato, y de Agramonte la purificación. El uno desafía, con autoridad como de rey; y con fuerza como de la luz, el otro vence. Vendrá la historia, con sus pasiones y justicias; y cuando los haya mordido y recortado a su sabor, aún quedará en el arranque del uno y en la dignidad del otro, asunto para la epopeya. Las palabras pomposas son innecesarias para hablar de los hombres sublimes. Otros hagan, y en otra ocasión, la cuenta de los yerros, que nunca será tanta como la de las grandezas. Hoy es fiesta, y lo que queremos es volverlos a ver, al uno en pie, audaz y magnífico, dictando de un ademán, al disiparse la noche, la creación de un pueblo libre, y al otro tendido en sus últimas ropas, cruzado del látigo el rostro angélico, vencedor aun en la muerte. ¡Aún se puede vivir, puesto que vivieron a nuestros ojos hombres tales!

Es preciso haberse echado alguna vez un pueblo a los hombros, para saber cuál fue la fortaleza del que, sin más armas que un bastón de carey con puño de oro, decidió, cara a cara de una nación implacable, quitarle para la libertad su posesión más infeliz, como quien quita a una tigre su último cachorro. ¡Tal majestad debe inundar el alma entonces, que bien puede ser que el hombre ciegue con ella! ¿Quién no conoce nuestros días de cuna? Nuestra espalda era llagas, y nuestro rostro recreo favorito de la mano del tirano. Ya no había paciencia para más tributos, ni mejillas para más bofetones. Hervía la Isla. Vacilaba la Habana. Las Villas volvían los ojos a Occidente. Piafaba Santiago indeciso. «¡Lacayos, lacayos!» escribe al Camagüey Ignacio Agramonte desconsolado. Pero en Bayamo rebosaba la ira. La logia bayamesa3 juntaba en su círculo secreto, reconocido como autoridad por Manzanillo y Holguín, y Jiguaní y las Tunas, a los abogados y propietarios de la comarca, a Maceos4 y Figueredos,5 a Milaneses6 y Céspedes, a Palmas7 y Estradas,8 a Aguilera,9 presidente por su caudal y su bondad, y a un moreno albañil,10 al noble García.11 En la piedra en bruto trabajan a la vez las dos manos, la blanca y la negra: ¡seque Dios la primera mano que se levante contra la otra! No cabía duda, no; era preciso alzarse en guerra. Y no se sabía cómo, ni con qué ayuda, ni cuándo se decidiría la Habana, de donde volvió descorazonado Pedro Figueredo; cuando por Manzanillo, en cuyos consejos dominaba Céspedes, lo buscan por guía los que le ven centellear los ojos. ¡La tierra se alza en montañas, y en estos hombres los pueblos! Tal vez Bayamo desea más tiempo; aún no se decide la junta de la logia; ¡acaso esperen a decidirse cuando tengan al cuello al enemigo vigilante! ¿Que un alzamiento es como un encaje, que se borda a la luz hasta que no queda una hebra suelta? ¡Si no los arrastramos, jamás se determinarán! Y tras unos instantes de silencio, en que los héroes bajaron la cabeza para ocultar sus lágrimas solemnes, aquel pleitista, aquel amo de hombres, aquel negociante revoltoso, se levantó como por increíble claridad transfigurado. Y no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos, y los llamó a sus brazos como hermanos.

La voz cunde: acuden con sus siervos libres y con sus amigos los conspiradores, que, admirados por su atrevimiento, aclaman jefe a Céspedes en el potrero de Mabay: caen bajo Mármol,12Jiguaní y Holguín;13 con Céspedes a la cabeza adelanta Marcano14 sobre Bayamo:15 las armas son machetes de buen filo, rifles de cazoleta, y pistolones comidos de herrumbre, atados al cabo por tiras de majagua. Ya ciñen a Bayamo, donde vacila el Gobernador,16 que los cree levantados en apoyo de su amigo Prim.17 Y era el diecinueve por la mañana, en todo el brillo del sol, cuando la cabalgata libertadora pasa en orden el río18 que pareció más ancho. ¡No es batalla, sino fiesta! Los más pacíficos salen a unírseles, y sus esclavos con ellos: viene a su encuentro la caballería española, y de un machetazo desbarban al jefe:19 llévanselo en brazos al refugio del cuartel sus soldados despavoridos. Con piedras cubiertas de algodón encendido prenden los cubanos el techo del cuartel empapado en petróleo, a falta de bombas. La guarnición se rinde, y con la espada a la cintura pasa por las calles entre las filas del vencedor respetuoso.20 Céspedes ha organizado el Ayuntamiento, se ha titulado Capitán General, ha decidido con su empeño que el préstamo inevitable sea voluntario y no forzoso, ha arreglado en cuatro negociados la administración, escribe a los pueblos que acaba de nacer la República de Cuba, escoge para miembros del Municipio a varios españoles.21 Pone en paz a los celosos, con los indiferentes es magnánimo, confirma su mando por la serenidad con que lo ejerce. Es humano y conciliador. Es firme y suave.

Cree que su pueblo va en él, y como ha sido el primero en obrar, se ve como con derechos propios y personales, como con derechos de padre, sobre su obra. Asistió en lo interior de su mente al misterio divino del nacimiento de un pueblo en la voluntad de un hombre, y no se ve como mortal, capaz de yerros y obediencia, sino como monarca de la libertad, que ha entrado vivo en el cielo de los redentores. No le parece que tengan derecho a aconsejarle los que no tuvieron decisión para precederle. Se mira como sagrado, y no duda de que deba imperar su juicio. Tal vez no atiende a que él es como el árbol más alto del monte; pero que sin el monte no puede erguirse el árbol. Jamás se le vuelve a ver como en aquellos días de autoridad plena; porque los hombres de fuerza original solo la enseñan íntegra cuando la pueden ejercer sin trabas. Cuando el monte se le echa encima; cuando comienza a ver que la revolución es algo más que el alzamiento de las ideas patriarcales; cuando la juventud apostólica le sale con las tablas de la ley al paso; cuando inclina la cabeza, con penas de martirio, ante los inesperados colaboradores, es acaso tan grande, dado el concepto que tenía de sí, como cuando decide, en la soledad épica, guiar a su pueblo informe a la libertad por métodos rudimentarios, como cuando en el júbilo del triunfo no venga la sangre cubana vertida por España en la cabeza de los españoles, sino que los sienta a su lado en el gobierno, con el genio del hombre de Estado. Luego se obscurece: se considera como desposeído de lo que le pareció suyo por fuerza de conquista: se reserva arrogante la energía que no le dejan ejercer sin más ley que la de su fe ciega en la unión impuesta por obra sobrenatural entre su persona y la República; pero jamás, en su choza de guano, deja de ser el hombre majestuoso que siente e impone la dignidad de la patria. Baja de la presidencia cuando se lo manda el país,22 y muere disparando sus últimas balas contra el enemigo, con la mano que acaba de escribir sobre una mesa rústica versos de tema sublime.23

¡Mañana, mañana sabremos si por sus vías bruscas y originales hubiéramos llegado a la libertad antes que por las de sus émulos; si los medios que sugirió el patriotismo por el miedo de un César, no han sido los que pusieron a la patria, creada por el héroe, a la merced de los generales de Alejandro;24 si no fue Céspedes, de sueños heroicos y trágicas lecturas, el hombre a la vez refinado y primario, imitador y creador, personal y nacional, augusto por la benignidad y el acontecimiento, en quien chocaron, como en una peña, despedazándola en su primer combate, las fuerzas rudas de un país nuevo, y las aspiraciones que encienden en la sagrada juventud el conocimiento del mundo libre y la pasión de la República! En tanto, ¡sé bendito, hombre de mármol!

®

¿Y aquel del Camagüey, aquel diamante con alma de beso? Ama a su Amalia25 locamente; pero no la invita a levantar casa sino cuando vuelve de sus triunfos de estudiante en la Habana,26 convencido de que aún tienen todavía mejilla aquellos señores para años: «¡no valen para nada!, ¡para nada!» Y a los pocos días de llegar al Camagüey, la Audiencia lo visita, pasmada de tanta autoridad y moderación en abogado tan joven;27 y por las calles dicen, «¡ese!»; y se siente la presencia de una majestad, pero ¡no él, no él! que hasta que su mujer no le cosió con sus manos la guajira azul para irse a la guerra, no creyó que habían comenzado sus bodas.

Por su modestia parecía orgulloso: la frente, en que el cabello negro encajaba como en un casco, era de seda, blanca y tersa, como para que la besase la gloria: oía más que hablaba, aunque tenía la única elocuencia estimable, que es la que arranca de la limpieza del corazón: se sonrojaba cuando le ponderaban su mérito: se le humedecían los ojos cuando pensaba en el heroísmo, o cuando sabía de una desventura, o cuando el amor le besaba la mano: «¡le tengo miedo a tanta felicidad!» Leía despacio obras serias. Era un ángel para defender, y un niño para acariciar. De cuerpo era delgado, y más fino que recio, aunque de mucha esbeltez. Pero vino la guerra, domó de la primera embestida la soberbia natural, y se le vio por la fuerza del cuerpo, la exaltación de la virtud. Era como si por donde los hombres tienen corazón, tuviera él estrella. Su luz era así, como la que dan los astros; y al recordarlo, suelen sus amigos hablar de él con unción, como se habla en las noches claras, y como si llevasen descubierta la cabeza.

¡Acaso no hay otro hombre que en grado semejante haya sometido en horas de tumulto su autoridad natural a la de la patria! ¡Acaso no haya romance más bello que el de aquel guerrero, que volvía de sus glorias a descansar, en la casa de palmas, junto a su novia y su hijo!28 «¡Jamás, Amalia, jamás seré militar cuando acabe la guerra! Hoy es grandeza, y mañana será crimen. ¡Yo te lo juro por él, que ha nacido libre!29 Mira, Amalia: aquí colgaré mi rifle, y allí, en aquel rincón donde le di el primer beso a mi hijo, colgaré mi sable». Y se inclinaba el héroe, sin más tocador que los ojos de su esposa, a que con las tijeras de coserle las dos mudas de dril en que lucía tan pulcro y hermoso, le cortase, para estar de gala en el santo de su hijo, los cabellos largos.

¿Y aquel era el que a paso de gloria mandaba el ejercicio de su gente, virgen y gigantesco como el monte donde escondía la casa de palmas de su compañera, donde escondía «El Idilio»? ¿aquel el que arengaba a sus tropas con voz desconocida, e inflamaba su patriotismo con arranques y gestos soberanos? ¿aquel el que tenía por entretenimiento saltar tan alto con su alazán Mambí la cerca, que se le veía perder el cuerpo en la copa de los árboles? ¿aquel el que jamás permite que en la pelea se le adelante nadie, y cuando le viene en un encuentro «el Tigre» al frente, «el Tigre» jamás vencido brazo a brazo, pica hondo al Mambí para que no se lo sujeten, y con la espada de Mayor, y la que le relampaguea en los ojos, tiene el machete del «Tigre» a raya? ¿Aquel que cuando le profana el español su casa nupcial, se va solo, sin más ejército que Elpidio Mola,30 a rondar, mano al cinto, el campamento en que le tienen cautivos sus amores?31 ¿aquel que cuando mil españoles le llevan preso al amigo,32 da sobre ellos con treinta caballos, se les mete por entre las ancas, y saca al amigo libre?33 ¿aquel que, sin más ciencia militar que el genio, organiza la caballería, rehace el Camagüey deshecho, mantiene en los bosques talleres de guerra, combina y dirige ataques victoriosos, y se vale de su renombre para servir con él al prestigio de la ley, cuando era el único que, acaso con beneplácito popular, pudo siempre desafiarla?

¡Aquel era; el amigo de su mulato Ramón Agüero; el que enseñó a leer a su mulato con la punta del cuchillo en las hojas de los árboles; el que [despedía en sigilo decoroso sus palabras austeras, y parecía que curaba]34 como médico cuando censuraba como general; el que cuando no podía repartir, por ser pocos, los buniatos35 o la miel hacía cuba-libre con la miel para que alcanzase a sus oficiales, o le daba los buniatos a su caballo, antes que comérselos él solo; el que ni en sí ni en los demás humilló nunca al hombre! Pero jamás fue tan grande, ni aun cuando profanaron su cadáver sus enemigos,36 como cuando al oír la censura que hacían del gobierno lento sus oficiales, deseosos de verlo rey por el poder como lo era por la virtud, se puso en pie, alarmado y soberbio, con estatura que no se le había visto hasta entonces, y dijo estas palabras: «¡Nunca permitiré que se murmure en mi presencia del Presidente de la República!» ¡Esos son, Cuba, tus verdaderos hijos!

El Avisador Cubano, Nueva York,

10 de octubre de 1888.

notas

1 Carlos Manuel de Céspedes del Castillo. [Todas las notas de «Céspedes y Agramonte» parten de la edición crítica realizada por el Centro de Estudios Martianos].

2 Ignacio Agramonte y Loynaz.

3 Estrella Tropical número 19.

4 Francisco Maceo Osorio.

5 Pedro Felipe Perucho Figueredo Cisneros y Fernando Figueredo Socarrás.

6 José Antonio y Jorge Carlos Milanés.

7 José Joaquín Palma Lasso.

8 Tomás Estrada Palma.

9 Francisco Vicente Aguilera Tamayo.

10 Manuel Muñoz Cedeño.

11 Juan García.

12 Se añade coma.

13 Donato Mármol Tamayo ocupó Jiguaní el 13 de octubre de 1868 y formó parte del ataque al Fuerte de la Caoba en Holguín, el 7 de junio de 1869.

14 Luis Marcano Álvarez.

15 El 18 de octubre de 1868.

16 Julián Udaeta.

17 Juan Prim Prats.

18 Río Cauto.

19 El 19 de octubre de 1868 las fuerzas cubanas atacaron las posiciones españolas en Bayamo. El gobernador ordenó una salida de la caballería desde el cuartel. Tras un encuentro con los cubanos en la plaza de Santo Domingo, la caballería fue obligada a retirarse, con su jefe, el coronel Luis Guajardo Fajardo, mal herido de un machetazo que le dividió la cara en dos y tenía que sostenerse con la mano la mandíbula anterior.

20 La rendición de las tropas españolas en Bayamo y la entrada de los patriotas fue el 20 de octubre de 1868.

21 Ignacio Casas.

22 Céspedes fue destituido del mando el 27 de octubre de 1873 por decisión de la Cámara de Representantes en el campamento de Bijagual.

23 Céspedes murió en combate con las tropas españolas que asaltaron su campamento el 27 de febrero de 1874.

24 Alejandro Magno.

25 Amalia Simoni Argilagos.

26 Ignacio Agramonte se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el 11 de junio de 1865.

27 Probablemente José Martí se refiere a la toma de razón por la Audiencia de Puerto Príncipe de su título de abogado, efectuada el 12 de agosto de 1865.

28 Se añade signo de admiración de cierre.

29 Referencia a su hijo Ernesto Agramonte Simoni.

30 Elpidio Loret de Mola Boza.

31 La esposa y el hijo de Agramonte fueron apresados por las tropas españolas y llevados en condición de prisioneros a la ciudad de Camagüey.

32 Julio Sanguily Garritte.

33 Referencia que ha pasado en la historia como el rescate de Julio Sanguily, General patriota hecho prisionero por las fuerzas colonialistas el 8 de octubre de 1872, y que fuera rescatado por un audaz ataque de treinta y cinco patriotas de la caballería ese mismo día.

34 Entre corchetes, se agrega fragmento que aparece roto en el ejemplar consultado de El Avisador Cubano.

35 Boniatos.

36 Al caer en combate en el potrero de Jimaguayú, el 11 de mayo de 1873, el cadáver de Ignacio Agramonte quedó en manos de las tropas españolas. Al día siguiente el cuerpo fue paseado por la ciudad de Camagüey bajo el júbilo de los voluntarios colonialistas e incinerado en el Cementerio General de la ciudad.

Ignacio Agramonte en la historiografía

Yoel Cordoví

Otros hagan, y en otra ocasión, la cuenta de los yerros,

que nunca será tanta como la de las grandezas.

José Martí

«Céspedes y Agramonte»

Desde los años siguientes al Pacto del Zanjón, que puso fin a la Guerra de los Diez Años, la figura del legendario Ignacio Agramonte y Loynaz comenzó a irrumpir en múltiples libros y folletos que recogían los testimonios de importantes personalidades del movimiento independentista. Al exaltar los episodios relacionados con el Camagüey en los primeros años del conflicto colonial, estos cronistas narraron, con detenimiento variable, la participación que en ellos tuvo el joven Bayardo, con énfasis en su vertical y decisiva postura en la reunión de Las Minas, pero sobre todo a partir de su decisiva labor en la Asamblea de Representantes de Guáimaro.

En la construcción del imaginario nacionalista decimonónico, esos textos, en ocasiones resultados de discursos, conferencias y piezas laudatorias sobre la vida y obra de los Hombres del 68, desempeñaron un papel relevante. Muchas de las más importantes revistas de inicios del siglo xx sirvieron de soporte a las semblanzas, así como a frecuentes refutaciones o aclaraciones históricas. Antonio Zambrana, Ramón Roa, Aurelia Castillo de González, Gerardo Castellanos, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, Luis Lagomasino, Vidal Morales, Néstor Carbonell, Armando Prats, así como Eugenio Betancourt Agramonte, nieto del líder, entregaron a las editoriales sus memorias y también sus consideraciones acerca de diversos temas de la vida de Agramonte; se destacan en particular las versiones relativas a su muerte. La polémica Lagomasino/Roa quizá sea la que mejor ejemplifique las tensiones alrededor de este asunto, una vez que el primero presentara la tesis de la muerte de El Mayor a manos de los propios libertadores cubanos.

Entre estos primeros autores, hago mención aparte para Manuel de la Cruz, fallecido muy joven en los Estados Unidos, en 1896. Algunos de sus escritos, empero, fueron dados a conocer en los albores del siglo xx, entre ellos «Ignacio Agramonte. Legislador y guerrero», publicado en El Fígaro en 1902. Posteriormente, en las páginas de la revista Letras apareció un capítulo de lo que sería la anunciada biografía de El Mayor, que debía salir en el octavo volumen de su obra Episodios de la Revolución Cubana, sin que la esperada edición llegara a efectuarse.

El referido capítulo, reeditado años después por Rafael Cepeda en la Revista de la Biblioteca Nacional, recreaba los primeros años de la vida del biografiado. Fue De la Cruz quien entre su anecdotario introdujo la historia del pañuelo que el niño Agramonte mojara con la sangre «que bañaba la varonil cabeza de Joaquín de Agüero». De la intencionalidad simbólica de este acto daba cuenta el propio autor: «soñando acaso en la redención por el sacrificio, firmaba con la sangre de Agüero».

Del valor testimonial de muchos de estos escritos no cabe la menor duda, del mismo modo que podemos constatar la existencia de folletos, resultados de conferencias o discursos conmemorativos pronunciados en el decurso de la primera mitad del siglo xx, los cuales apenas sobrepasan una decena de páginas, plagadas generalmente de adjetivos grandilocuentes y frases laudatorias.

Los primeros trabajos que empiezan a mostrar mayor detenimiento en la vida y quehacer del líder camagüeyano se publican a partir de los años treinta. La controvertida obra de Carlos Márquez Sterling, premiada en el concurso literario convocado por la Dirección de Cultura de la Secretaría de Educación, marca un hito historiográfico importante, más allá de sus inexactitudes. Por más que su estilo literario, a tono con la sentencia de Emil Ludwig de que al historiador debía permitírsele soñar con la realidad, no gustara en determinados círculos de autores dedicados a la investigación histórica, la propuesta de Sterling se presenta como resultado de un serio procesamiento de fuentes tanto testimoniales, como procedente de fuentes de archivo.

Entre los principales críticos del autor laureado se encontraba Juan J. Expósito Casasús, quien al año siguiente de que viera la luz la obra de Sterling dio a conocer Vida de Ignacio Agramonte. Publicada por la activa sociedad camagüeyana La Popular de Santa Cecilia, incluía entre sus partes un estudio «psíquico-somático» de la personalidad de Agramonte, área del conocimiento en la que venía también incursionando el historiador santiaguero Leonardo Griñán Peralta en sus análisis caracterológicos del liderazgo independentista.

Aunque gran parte de los seis libros en que se estructura la obra están dedicados al historial militar de su biografiado, el último de ellos versa sobre lo que el autor denomina «faceta política». A pesar de que este tópico no excede las cuatro páginas, para el estado del conocimiento que sobre Agramonte existía en el primer tercio de la pasada centuria, trascender el invariable interés por la precisión del dato: fechas, números de combatientes, de fallecidos, e incursionar en las posiciones políticas de El Mayor –en rigor más que en su pensamiento– puede considerarse otro aporte importante en el género historiográfico y en el tratamiento de la figura histórica en particular.

Entre las décadas del cuarenta y del cincuenta el interés por la renovación de los estudios históricos, y en particular por las investigaciones referidas a la primera gesta independentista cubana –algunas con fines docentes– conllevó a que se publicara un número importante de obras con un soporte documental mucho más extenso, con metodologías que buscaban complejizar los relatos circunscritos a las tramas políticas al uso, y, por consiguiente, con objetivos más ambiciosos. La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y los Congresos Nacionales de Historia se convirtieron en espacios que agruparían a profesionales e intelectuales deseosos de investigar y divulgar a la manera que sugería Fernando Ortiz: «el historiador doblado sobre los documentos». Por su parte, los miembros fundadores de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales (1940) dejaron establecido en su reglamento que, tanto ellos como los que ingresaran posteriormente, debían poner sus bibliotecas y archivos privados a disposición de los estudiosos y del público en general, préstamos que se harían por medio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. De esta iniciativa surgió la Biblioteca Histórica Cubana y Americana, con un fondo documental y bibliográfico apreciable.

Era necesario dar a conocer, con pruebas documentales convincentes, los hechos de nuestra Historia. Elías Entralgo, que incursionaba en materias de diversa índole, inauguró el curso 1938-1939, en la Cátedra de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana, con su discurso «La insurrección de los diez años (Una interpretación social de este fenómeno histórico)», publicado diez años después por el Departamento de Intercambio Cultural de la Universidad. En 1943, el historiador Francisco J. Ponte Domínguez era laureado en el Concurso Extraordinario al Premio Rodolfo Rodríguez de Armas con su monografía Historia de la Guerra de