5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

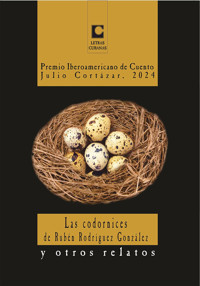

Sobre el relato «Las codornices» del escritor cubano Rubén Rodríguez, que recibió el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su vigésima segunda edición de 2024, el jurado que se lo confirió por unanimidad, destacó en su Acta que «es un texto que se detiene en la escena de un "micromundo", para revelar esa crueldad solo explicable como la banalidad del mal, y donde con precisión expresiva el autor construye una poderosa metáfora de la aldea global». Además del Premio, este libro incluye y ofrece a la apreciación de los lectores los cuentos que merecieron menciones: «Animales deformes» de Katherine Perzant (Cuba), «Dionisio» de Yanina Audisio (Argentina), «El portero que amaba la nieve» de Miguel Terry Valdespino (Cuba), «Figurina de Valdivia en el fondo de la mar» de Raúl Vallejo (Ecuador), «La centinela» de Laidi Fernández de Juan (Cuba) y «Viaje al sur» de Laura Domingo (Cuba)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com

Las codornices y otros relatos

Edición y corrección: Norma Castillo Falcato

Dirección artística y diseño: Suney Noriega Ruiz

Emplane: Margioly Lora Pérez

Conversión a E-book: Rafael Lago

© Rodolfo Alpízar Castillo, 2024

© Sobre la presente edición:

Editorial Letras Cubanas, 2024

ISBN obra impresa: 9789591027504

ISBN E-book ePub: 9789591027597

Instituto Cubano del Libro

Editorial Letras Cubanas

Obispo No. 302, esquina a Aguiar

La Habana, Cuba

E-mail: [email protected]

Índice

Sinopsis

PREMIO

Las codornices / Rubén Jorge Rodríguez González

MENCIONES

Animales deformes / Katherine Perzant

Dionisio / Yanina Beatriz Audisio

El portero que amaba la nieve / Miguel Terry Valdespino

Figurina de Valdivia en el fondo de la mar / Raúl Vallejo Corral

La centinela / Laidi Fernández de Juan

Viaje al Sur / Laura Domingo Agüero

Sinopsis

Sobre el relato «Las codornices» del escritor cubano Rubén Rodríguez, que recibió el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su vigésima segunda edición de 2024, el jurado que se lo confirió por unanimidad, destacó en su Acta que «es un texto que se detiene en la escena de un “micromundo”, para revelar esa crueldad solo explicable como la banalidad del mal, y donde con precisión expresiva el autor construye una poderosa metáfora de la aldea global». Además del Premio, este libro incluye y ofrece a la apreciación de los lectores los cuentos que merecieron menciones: «Animales deformes» de Katherine Perzant (Cuba), «Dionisio» de Yanina Audisio (Argentina), «El portero que amaba la nieve» de Miguel Terry Valdespino (Cuba), «Figurina de Valdivia en el fondo de la mar» de Raúl Vallejo (Ecuador), «La centinela» de Laidi Fernández de Juan (Cuba) y «Viaje al sur» de Laura Domingo (Cuba).

El relato «Las codornices» del escritor cubano Rubén Rodríguez recibió el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su vigésima segunda edición de 2024. Le fue conferido por unanimidad por un jurado integrado por Alejandro Stilman, de Argentina, y Roberto Méndez y Norberto Codina, de Cuba, quienes señalaron en su Acta que «es un texto que se detiene en la escena de un “micromundo”, para revelar esa crueldad solo explicable como la banalidad del mal, y donde con precisión expresiva el autor construye una poderosa metáfora de la aldea global».

El jurado decidió además otorgar Mención a los siguientes cuentos, por sus indiscutibles valores de continente y contenido, «Animales deformes» de Katherine Perzant (Cuba), «Dionisio» de Yanina Audisio (Argentina), «El portero que amaba la nieve» de Miguel Terry Valdespino (Cuba), «Figurina de Valdivia en el fondo de la mar» de Raúl Vallejo (Ecuador), «La centinela» de Laidi Fernández de Juan (Cuba) y «Viaje al sur» de Laura Domingo (Cuba).

El concurso Julio Cortázar fue creado por la reconocida intelectual lituana Ugné Karvelis y su presidente de honor es Miguel Barnet. Convocado por el Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas, y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ya ha logrado, en sus más de dos décadas de existencia, un amplio prestigio, como lo confirman la alta participación alcanzada en esta edición y la notable calidad de los textos enviados por autores de habla castellana residentes en diversas regiones del planeta.

En este volumen se reunieron todos los relatos galardonados para ofrecerlos a la apreciación de los lectores.

Basilia Papastamatíu

Coordinadora general del Premio

PREMIO

Rubén Jorge Rodríguez González(Holguín, Cuba, 1969). Narrador y periodista. Ha obtenido, entre otros, los premios Alejo Carpentier, Julio Cortázar, La Gaceta de Cuba, Celestino, César Galeano, Hermanos Loynaz, Cirilo Villaverde, La Edad de Oro, Oriente, Abril y de la Crítica Literaria. Tiene publicados los libros de cuentos Eros del espejo, La madrugada no tiene corazón, Unplugged, El tigre según se mire, Pintura fresca, Los amores eternos duran solo el verano y El año que nieve, las novelas Majá no pare caballo y Gusanos de seda y obras dirigidas a público infantil y juvenil, en ambos géneros. Textos suyos están incluidos en antologías de Cuba, España y República Dominicana.

Las codornices

Rubén Jorge Rodríguez González

El auto derrapó al borde de la carretera. Era moderno, de los muchos que pasaban y casi nunca se detenían. A veces, de los autos volaba una lata multicolor asperjando líquido o un envoltorio estrujado de colores brillantes, que el niño se apresuraba a recoger y alisar; los más hermosos los guardaba. Las latas menos abolladas las colocaban en la repisa. Los vecinos elogiaban las latas, les decían que tenían suerte de vivir tan próximos a la carretera; así podían recoger las más bonitas.

Del auto color platino descendió un hombre robusto, de mediana edad, vestido con camiseta y pantalones cortos de caqui. Se aproximó al hombre delgado y macilento que estaba acuclillado en la cuneta y sostenía una cesta con diminutos huevos manchados.

—¿Vendes huevos de codorniz? —preguntó en tono perentorio.

—Sí, compañero... señor... véalos —respondió el hombrecito y extendió la cesta para mostrarlos—. Son frescos.

El hombre los miró sin mucho interés.

—¿De dónde son?

El hombrecito lo contempló algo cohibido, intentaba comprender el sentido de la pregunta del otro. Desde la casa, una mujercita flaca y un niño canijo miraban con interés, como temiendo aproximarse.

—No entiendo...

—De dónde los sacas, cómo los consigues, si hay una granja o algo...

La mujer todavía joven y hermosa, que se había quedado en el auto, exclamó algo ininteligible. El hombre le indicó con la mano que esperase. El hombrecito sonrió:

—Tenemos unas codornices, ponen huevos todos los días y los juntamos.

—Qué bien —asintió el hombre desganadamente—. ¿Tienes muchas?

—Seis... hubiera más, pero vendemos los huevos —contestó como excusándose.

—Eres un bicho, hermano. Todo un empresario —comentó el hombre.

El hombrecito se encogió de hombros, no había comprendido el sentido de la frase, aunque le sonó como un elogio. Unos kilómetros más allá, en el entronque, había un viejo que vendía plátanos y una mujer que llevaba quesos. Por lo general, la gente no conversaba con los vendedores. Se limitaba a gritar desde el auto preguntando por los precios. Si les interesaba, hacían que los vendedores se aproximaran con los plátanos, los huevos o el queso, allí regateaban; algunas veces compraban, otras no.

—Entonces tú crías codornices... —caviló el hombre.

—Sí, se pudiera decir que sí —condescendió el hombrecito.

—¿Y te dan mucho trabajo esos pájaros?

El hombrecito respondió que un poco, porque comían bastante y cagaban todo el tiempo; los pichones eran delicados y rechazaban el cautiverio, la mayoría dejaba de alimentarse y moría.

—¿Y qué comen?

—Mijo, arroz, cáscaras... esas cosas... También hay que tenerles mucha agua.

—Qué bien —repitió el del auto, del mismo modo desganado.

La mujer los observaba con gesto de impaciencia, en sus grandes espejuelos oscuros se reflejaba la escena. Ella miraba, alternadamente, a los hombres y hacia la carretera recalentada por el sol. A ambos lados, se extendía una gran planicie árida con ralos arbustos espinosos y yerbajos blanquecinos. Apenas pasaban autos a esa hora.

—¿Me dejas ver las codornices? —preguntó el hombre del auto, aunque su pregunta tenía un leve tono imperativo.

—Sí... no hay problemas... haga el favor... —respondió el hombrecito con amabilidad, aunque extrañado.

El niño y la mujercita los miraban con curiosidad. El hombre le indicó a la mujer que esperara con un ademán; ella respondió con un mohín irritado, un coqueto fruncir de nariz y labios. El hombrecito dejó la cesta e hizo al otro bordear la casa, que rodeaba un seto de plantas espinosas. A través de las ventanas de la vivienda de madera, que estaban abiertas, el hombre divisó un cuarto con dos camastros y una cortina desteñida en la oquedad de una puerta. De la otra pieza brotaba un áspero olor a humo.

En el pequeño patio, delimitado del llano árido por la barda de cardón, tenían un jaulón de madera y alambre cubierto por ramas de palma. Dentro, había un pedazo de neumático lleno de agua clara y pequeños nidos improvisados. Las codornices revoloteaban nerviosas, picoteaban el suelo y daban pequeños vuelos hacia un palo diagonal, a modo de percha, que estaba cubierto de cagarrutas blanquecinas.

Al aproximarse los hombres, el revoloteo de las vivaces aves pardas se tornó frenético. La mujer y el niño salieron por la puerta trasera y se aproximaron, aunque sin decir nada; escuchaban expectantes la conversación.

—Son buenas ponedoras y animales sanos. Además, el huevo de codorniz alimenta más que el de gallina, solo se pueden comer tres en el día —peroró el hombrecito.

—Oye eso... —murmuró el hombre sin mucho énfasis.

Hacía calor incluso bajo el árbol donde estaba colocado el jaulón, y el hombre se rascaba entre la camiseta y el cuello enrojecido por el sol. Oteó en derredor, con una rápida ojeada. Descubrió restos de vegetales, maderos apilados, plantas sembradas en latas, un pozo de brocal bajo y una cuerda donde se secaba ropa descolorida. La mujercita se apresuró a recoger las piezas de ropa interior.

El hombre masculló:

—Está seco esto por aquí…

—Es que no llueve —contestó el hombrecito.

—Malo —opinó el hombre con el mismo aire desganado.

La mujercita se aproximó y el niño se deslizó detrás de ella, como grapado a su falda. El hombre contempló al trío con expresión de fastidio, componían un patético grupito que le recordó una pintura que había visto en alguna parte.

—¿Este es el tuyo? —inquirió el hombre.

—Sí, ya tiene siete...

—Es un niño bueno —susurró la mujercita.

—Hola, socio —dijo el del auto, intentando una sonrisa.

El niño se ocultó detrás de la madre.

—Es penoso —dijo el hombrecito, como disculpándose, y al hijo—: Dale, saluda al señor.

El niño incrustó la cara en la falda de su madre con obstinación. El padre le sacudió suavemente por el hombro, pero el muchachito persistió en su negativa.

—Te lo compro —bromeó el hombre.

El niño comenzó a temblar y se aferró a las piernas de la mujercita.

—Pago bien, pídeme lo que tú quieras…

—Qué cosas tiene el señor —exclamó la madre con un chillido quejumbroso.

—Me lo voy a pensar —contestó el hombrecito, compartiendo la chanza.

La mujercita supuso que tal vez el extraño estuviera ebrio. En ocasiones, debían lidiar con borrachos desconocidos, cuyos autos derrapaban peligrosamente frente a la casa. El marido los manejaba con aplomo respetuoso, ella y el niño se metían en la casa y esperaban. A veces, simplemente, pedían un poco de agua para el motor recalentado o que les dejaran usar el servicio. La mujercita se moría de vergüenza cuando esto ocurría. Las extrañas avanzaban rápidamente hasta la caseta del patio y se acuclillaban sobre el agujero; al salir, agradecían con un par de palabras y montaban pronto al auto, que se perdía por la carretera. Algunas desistían al ver la apariencia de la caseta, decían que ya no querían, que se les había pasado las ganas. El hombrecito les informaba que a diez kilómetros había una gasolinera, cuyo baño tenía agua corriente.

La mujercita miró al marido con ojos perentorios. Él se apresuró a preguntar si, por fin, iba a comprar huevos; una vez que había visto su pequeña crianza, su granjita, bromeó con expresión amoscada.

—Yo lo que quiero son las codornices —respondió el hombre.

La mujercita meneó la cabeza. El niño brotó del trasero de la madre y miró al extraño con sus curiosos ojos brillantes.

—Para comérmelas.

El hombrecito lo contempló inquisitivamente. Los pájaros revoloteaban y picoteaban dentro de la jaula. La mujercita y el niño miraron al hombrecito con gesto de súplica. Este observaba al del auto con expresión dubitativa.

—Te las pago bien. El triple de lo que valen. Seguro tú puedes cazar otras diez... Ustedes son unos bichos.

—Qué va —exclamó el hombrecito—. Ya no hay.

—Es la seca —susurró la mujercita.

—Estas me las dio el cuñado —agregó el hombrecito.

—Pídele otras.

—Mi hermano es muerto —dijo secamente la mujercita.

—Oye eso... —chasqueó la lengua el hombre.

El niño escuchaba la conversación con expresión extraña, había en su rostro una concentrada intensidad, que le hacía parecer más pequeño y longevo. El hombre se dijo que el chiquillo debía padecer raquitismo, aunque aquellas enfermedades de pobres habían sido erradicadas hacía años en el país. Sacó la billetera abultada, la abrió mostrando un abanico multicolor. El hombrecito pensó que nunca había visto tanto dinero junto. En uno de los compartimentos de plástico transparente, alcanzó a entrever la foto brillosa de un niño pequeño. El hombre se percató del repentino interés y les mostró, sosteniendo la billetera con la diestra.

—Tiene cuatro años, pero es más grande que el de ustedes.

No les explicó el parentesco. Se mantuvo con la billetera en la mano, expectante. El hombrecito lo miraba con la expresión de un alumno interpelado, que no sabe la respuesta.

—Dime cuánto. No creo vuelva a aparecer alguien que te ofrezca tanto dinero.

El hombrecito le miró con la cabeza ladeada, como sin comprender; también la mujer y el niño le observaron con sus cuellos torcidos, formando un conjunto peculiar. De pronto, el hombre sintió deseos de reír, pero no lo hizo pues sabía lo susceptible que suele ser la gente de campo, por temas de instrucción.

—No vendemos... entienda...

Pero el hombre no parecía haber comprendido, entreabrió la billetera y mostró su contenido, como una ojiva imantada. Los ojos del hombrecito se quedaron prendados de aquella fugaz visión del milagro.

—¿Te imaginas cuántas cosas le puedes comprar a tu niño con este dinero?

Del jaulón brotaba un tenue olor a mierda y a monte, al cereal desparramado sobre la tierra mojada por el agua del canalón.

—Unos zapatos nuevos, un pantalón bonito, hasta un carro por control remoto —apuntó al niño con la billetera—. ¿No te gustaría tener un carro por control remoto?

El chiquillo seguía prendido de la falda de la madre, refugiado en su mutismo. El padre lo instó a que respondiera, para que el señor viera que él sí sabía lo que era un carro por control remoto. El niño contemplaba al hombre fijamente, con una inescrutable mirada hipnótica.

El hombre preguntó si tenían un baño, pues le habían entrado deseos de orinar, dijo; así, mientras él hacía lo suyo, ellos lo hablaban y se decidían; a ver si acababan de aceptar, porque tampoco tenían toda la tarde para negociar; a su chica le dolía la cabeza, como hacía tanto calor.

Le indicaron una caseta forrada de chapas de metal, con un pedazo de polietileno a guisa de puerta. El hombre caminó hasta allá con una naturalidad incómoda. Alzó el nailon y pasó; divisó un cubo desportillado, que contenía sucios trozos de papel impreso y hojas; las ramas del árbol simulaban un techo sobre la caseta. Del agujero en la tierra brotaba un fuerte hedor. El hombre bajó la cremallera de su corto pantalón de caqui y orinó un chorro dorado con leve tufo a cebada. La meada de un bebedor de cervezas.

Calculó que llevaba un par de horas sin hacerlo.