1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

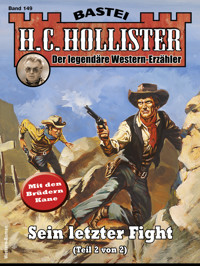

Vor vier Jahren hat Steve Sherman den Stern zurückgegeben, um ein ruhiges Leben auf seiner Ranch zu führen. Doch eines Tages kommt ein Mann, der noch einmal seine Hilfe braucht: Marshal Jesse Warren, der mit den blutigen Fehdekämpfen im berüchtigten Wild-Horse-Basin nicht mehr fertig wird. Drei Gruppen tragen dort ihren Streit mit Feuer und Blei aus. Da ist die große Rebellenfamilie Crandall aus Texas - da sind die verbitterten Rancher unter der Führung von Morton Keeney und die zahlreichen Banditen, die in den Bergen ihre Schlupfwinkel haben. Das alles geht Steve Sherman nichts an - bis Jesse Warren ihm die volle Wahrheit sagt: Irgendwer im Basin hat den Hilfsmarshal brutal ermordet. Und da nimmt Steve Sherman noch einmal den Stern ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Cover

KÄMPFER ZWISCHEN DEN FRONTEN

Vorschau

Impressum

KÄMPFER ZWISCHEN DEN FRONTEN

Vor vier Jahren hat Steve Sherman den Stern zurückgegeben, um ein ruhiges Leben auf seiner Ranch zu führen. Doch eines Tages kommt ein Mann, der noch einmal seine Hilfe braucht: Marshal Jesse Warren, der mit den blutigen Fehdekämpfen im berüchtigten Wild Horse Basin nicht mehr fertig wird.

Drei Gruppen tragen dort ihren Streit mit Feuer und Blei aus. Da ist die große Rebellenfamilie Crandall aus Texas – da sind die verbitterten Rancher unter der Führung von Morton Keeney und die zahlreichen Banditen, die in den Bergen ihre Schlupfwinkel haben. Das alles geht Steve Sherman nichts an – bis Jesse Warren ihm die volle Wahrheit sagt: Irgendwer im Basin hat den Hilfsmarshal brutal ermordet. Und da nimmt Steve Sherman noch einmal den Stern ...

Aus den geheimnisvollen, smaragdgrünen Tiefen der Fichtenregionen krochen die Schatten der Dämmerung. Am Waldrand brachte Steve Sherman seinen grauen Wallach zum Stehen, wie er es bei jeder Heimkehr zu tun pflegte, um das friedliche Bild in sich aufzunehmen. Jacco Lacrosse, das Halbblut, folgte diesem Beispiel.

Vor ihnen öffnete sich das weite, rings von schützenden Kämmen eingeschlossene Hochtal. Vier arbeitsreiche Jahre hatte Steve Sherman diesem Tal gewidmet und den Traum seines Lebens verwirklicht. Es hatte eine Zeit gegeben, da er sich selbst einen Narren schalt, und sogar jetzt musste er immer noch einmal hinschauen, um sich zu überzeugen, dass dies alles nicht Illusion, sondern Wirklichkeit war.

Die soliden, festgefügten Gebäude der Kleeblatt-Ranch lagen unterhalb der bewaldeten Terrasse, die das Tal im Westen begrenzte. Noch flammte der Himmel über dem Kamin in den wilden Farben des Sonnenuntergangs. Die beiden Quellarme des Clearwaters durchflossen das Tal von Norden her, wo sich wie ein gigantischer, felsiger Keil der Bighorn Peak weit über die Baumgrenze emporreckte, und vereinigten sich in der Nähe der Ranch zu einem respektablen Creek.

Wassersorgen gab es auf der Kleeblatt-Ranch nicht. Jetzt, im Spätsommer, erhoben sich überall auf der Weide, an den Waldrändern und bei den großen Koppeln die Heuschober – genug Futtervorräte, um die weit mehr als dreihundert Pferde über den langen Winter zu bringen. Man konnte der harten Jahreszeit also in Ruhe entgegensehen.

»Wir haben Besuch«, sagte Jacco. Er hatte seinen Schecken näher an den Grauschimmel gedrängt und spähte aus schmalen Augen in das Tal.

»Wer?«, fragte Sherman knapp.

Jacco hob die Schultern.

»Ein fremder Buggy – vierrädrig und ziemlich hoch. Er steht vor der Remise. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Wagen schon einmal gesehen zu haben.«

Die Schatten waren tiefer geworden, und aus dem Küchenanbau schimmerte bereits Licht, als sie an einem Koppelzaun entlangritten und in die Korralgasse einbogen. Plötzlich erklang lautes Bellen, und Sultan, ein großer, zottiger Bastardhund, kam ihnen um die Ecke des Stalls entgegengestürmt. Er und die Pferde waren miteinander vertraut. Der graue Wallach schnaubte nur leise, als der Hund an seiner Flanke emporsprang, als ob er den Reiter aus dem Sattel zerren wollte.

»Schon gut, schon gut«, wehrte Steve Sherman ihn lächelnd ab. »Du hast ziemlich lange gebraucht, um uns zu wittern, Mister.«

»Das liegt vielleicht am Tabakrauch«, sagte Jacco, als sie nun den Hof erreichten. »Jemand raucht hier eine Zigarre, und es ist bestimmt nicht Montys grässliches Kraut.«

»Stimmt, Jacco«, sagte von der Veranda her eine grollende Stimme mit unterdrücktem Lachen. »Eine davon hat mir Freund Monty angeboten, und ich überlegte, ob das allein schon zu einer Anklage wegen versuchten Mordes reicht.«

Steve Sherman hatte angehalten und saß starr im Sattel, während seine Augen die Dunkelheit unter dem Verandadach zu durchdringen suchten.

»Colonel?«, fragte er mit belegter Stimme. »Bist du das wirklich, Jesse?«

Wie ein massiger Schatten stemmte sich der vierschrötige Mann aus seinem Sessel empor. Auch wenn sich Jesse G. Warren, US-Marshal des Territoriums, zu voller Größe erhob, blieb er ein kleiner Mann. Umso erstaunlicher wirkte seine grollende Bassstimme, die in dem mächtigen Brustkasten eine unerwartete Resonanz und Fülle gewann.

»Allerdings, Steve, mein Junge«, erwiderte der Colonel. »Du hast das Organ deines alten Freundes und Vorgesetzten also doch noch erkannt. – Aah, seitdem ich dieses Tal gesehen habe, kann ich verstehen, warum du dich seit zwei Jahren nicht mehr hast blicken lassen. Ich würde jeden Tag auf dieser Veranda sitzen und zuschauen, wie die Schatten langsam den Berg hinaufkriechen.«

Mit der Leichtfüßigkeit des geübten Zureiters glitt Sherman aus dem Sattel, packte den Hund beim Nackenfell und ging auf den Besucher zu.

»Wer sagt denn, dass du das nicht haben kannst«, sagte er mit warmherziger Bereitwilligkeit. »Du brauchst dich bloß auf der Kleeblatt-Ranch einzuquartieren, Oldtimer. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsstest du doch in diesem Jahr deinen alten Sessel geräumt haben, nicht wahr?«

Der Colonel war ihm entgegengegangen. Vor den Stufen der Veranda schüttelten sie sich die Hand.

Sherman wechselte noch ein paar Worte mit den anderen und folgte dann dem US-Marshal ins Haus.

»Also dann ...«, sagte Steve Sherman. »Willkommen auf der Kleeblatt-Ranch, Colonel. Es hat lange gedauert, bis du hergefunden hast.« Sie prosteten sich zu und Warren griff erneut nach seiner Zigarre.

»Du hast mir vorhin meine Frage nicht beantwortet«, fuhr Sherman wenig später an seinen Gast gewandt fort, nachdem Ma Squannah das Essen aufgetragen hatte. »War nicht für dieses Jahr dein Abschied fällig?«

Jesse Warren schien plötzlich der Appetit zu vergehen. Er stocherte lustlos auf seinem Teller herum und antwortete verdrossen:

»Abschied? Naja, genaugenommen wäre ich fällig. Aber was fängt ein altes Schlachtross wie ich dann an? Hast du dir das schon einmal überlegt, Sohn? Ich habe es also noch ein bisschen hinausgeschoben.«

Shermans Miene veränderte sich und zeigte nun den Ausdruck argwöhnischer Wachsamkeit.

»Mit anderen Worten, du bist immer noch US-Marshal des Territoriums. Ich habe mir gleich gedacht, dass dies nicht der Freundschaftsbesuch eines ausgedienten Nussknackers ist. Was führst du diesmal im Schilde, Jesse? Ich erinnere mich noch gut an deinen letzten Versuch vor zwei Jahren, als du mich breitschlagen wolltest ...«

»Mein Gott, was soll denn dieses Misstrauen?«, seufzte der Colonel. Dann trat er entschlossen die Flucht nach vorn an: »Vor zwei Jahren war deine Ranch auch noch mitten im Aufbau begriffen. Heute steht sie auf sicheren Füßen, und ihr bereitet euch auf einen ruhigen Winter vor. Monty jedenfalls behauptet, dass er und Stan die Arbeit auch bequem allein schaffen.«

»Also doch«, schnaubte Sherman, und ein unheilverkündender Blick streifte den alten Zureiter. »Was ist es also diesmal, Colonel?«

»Das Wild Horse Basin«, gestand der US-Marshal.

Jacco Lacrosse hob ruckartig den Kopf.

»Ich denke, der Weidekrieg dort ist schon vor einem Dutzend Jahren zu Ende gegangen?«

»Er hat nie aufgehört«, entgegnete der Colonel rau. »Der offene Krieg hat sich bloß in eine schwelende Fehde verwandelt. Es gibt dort ein halbes Dutzend Outlaws, denen ich die Hand auf die Schulter legen möchte. Im Grunde allerdings geht es nicht um sie, sondern um das Becken und um die Stadt Wild Horse. Einige der Viehzüchter scheinen mit den Desperados gemeinsame Sache zu machen. Das Land muss endlich zur Ruhe gebracht werden. Ich kann es mir nicht leisten, dass dort wieder ein offener Krieg ausbricht und alle Geächteten des Territoriums im Canyonland Schutz und Zuflucht finden.«

»Ich verstehe«, murmelte Steve Sherman. »Du willst diese Aufgabe nicht unerledigt lassen, wenn du deinen Job aufgibst.«

Jesse G. Warren zuckte mit den Achseln.

»Es ist eine Frage der Notwendigkeit und nicht des persönlichen Ehrgeizes, Steve.«

»Das hatte ich nicht anders erwartet, Jesse. Aber deshalb muss ich doch nicht unbedingt die Aufgabe übernehmen. Jerry Shaw wäre dafür genau der richtige Mann.«

Ein düsterer Schatten flog über das Gesicht des Colonels.

»Das habe ich auch gedacht und deinen alten Freund Jerry vor fünf Monaten ins Wild Horse Basin geschickt, Junge. Jetzt ist Jerry Shaw tot, und unter meinen neuen Männern gibt es keinen mit genug Härte und Erfahrung, um einen so rauen Auftrag zu Ende zu bringen. Du bist mein letzter Rettungsanker, Steve Sherman.«

Eine Weile blieb Sherman stumm vor Betroffenheit.

»Wer?«, fragte Steve Sherman endlich mit spröder Stimme.

»Nicht einmal das kann ich dir sagen«, erwiderte der Colonel gepresst. »Ich weiß nicht, wer Jerry Shaw umgebracht hat. Er war entschlossen, mit herabgeklapptem Visier zu arbeiten, bis er sich einen Überblick im Wild Horse Basin verschafft hatte. Niemand sollte bis dahin erfahren, dass er ein Staatenreiter war. Aber irgendjemand muss es doch herausgefunden haben, und das war Jerrys Ende. Vor zwei Wochen erhielt ich die Nachricht durch einen Postfahrer, der insgeheim für uns arbeitet. Der Mann stellt unsere einzige Verbindung zum Becken dar.«

»Und was erwartest du von mir, Jesse?«, stieß Sherman rau hervor. »Dass ich mit dem Stern an der Weste hinreite und diese Schurken womöglich mit Samthandschuhen anfasse?«

Jesse G. Warren hielt seinem Blick unbewegt stand und schüttelte den Kopf.

»Es wäre nicht fair, dich mit irgendwelchen Vorschriften an die Kette zu legen oder dich über die Gefährlichkeit einer so höllischen Aufgabe im Unklaren zu lassen. Du wirst im Wild Horse Basin keinen Freund finden, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ein sturer Büffelbulle ist ein folgsames Lämmchen im Vergleich zu den starrsinnigen Burschen, die dieses Becken bevölkern. Über die Geächteten im Canyonland brauchen wir gar nicht erst zu reden.

Du bist ganz auf dich allein gestellt – ein Kämpfer zwischen zwei Fronten. Wie du es schaffst, ist deine Sache. Ich gebe dir in allem freie Hand und werde jeden deiner Schritte decken. Außerdem gebe ich dir einige Haftbefehle mit, in die du die Namen später selbst einsetzen kannst.«

»Das wäre ein ungesetzliches Verfahren, Jesse.«

»Ich weiß«, nickte der Oldtimer gelassen. Dann setzte er mit einem listigen Zwinkern hinzu: »Aber was kann mir schon noch passieren, da ich ohnehin in ein paar Monaten meinen Hut nehmen werde.«

Er langte in die Tasche und legte einen glitzernden Gegenstand auf den Tisch. Wie gebannt hafteten Shermans Augen an dem glänzenden Silberschild mit dem gestanzten Stern, den er an einer zerkratzten Beule als seinen eigenen erkannte. Er packte in jähem Entschluss zu und umspannte das Silberschild mit festem Griff.

»Ich wusste, dass du nicht nein sagen würdest«. nickte der Colonel und fuhr ruhig fort: »Steve Sherman, hiermit verpflichte ich dich als Hilfsmarshal der Vereinigten Staaten und beziehe mich auf den schon früher von dir geleisteten Eid.«

Zur Bestätigung senkte Sherman nur den Kopf.

✰✰✰

Der Indianersommer zeigte sich von seiner besten Seite. Die Tage waren warm und golden, und über den Kämmen lag jener blaue Dunst, der eher an den Rauch herbstlicher Laubfeuer als an den Nebel denken ließ, der abends seine weißen Schleier über feuchte Niederungen breitete.

»Chief«, der graue Wallach, nahm die Steigung in einem zähen, ausdauernden Trott und geriet allmählich in Schweiß, als der kühle Mischwald zurückblieb. Der Bewuchs struppiger Juniperen und verkrüppelter Bergzedern begleitete sie bis hinauf an den Sattel, der zu beiden Seiten von felsigen Kuppen mit sturmzerzausten Föhren flankiert wurde.

Eine Quelle sprudelte aus dem westlichen Hang und plätscherte als Rinnsal durch das spärliche Gras in das weite Wild Horse Basin hinab. Es war nicht schwer, sich anhand der Radfurchen, Hufabdrücke und Fußspuren ein Bild zu machen. Zweifellos legte auch die Postkutsche hier auf der Kammhöhe eine Rast ein.

Steve Sherman glitt aus dem Sattel, nahm den Hut ab und hängte ihn ans Sattelhorn. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und ging zu der Quelle, trank aus den hohlen Händen und machte es sich schließlich auf einem größeren Steinbrocken bequem. Während er sich eine Pfeife stopfte, blickte er über das Becken hin, das wie eine Reliefkarte unter ihm ausgebreitet lag. Höhenzüge und bewaldete Hügel teilten das Becken in verschiedene Täler und ließen den Verlauf der Wasseradern ahnen.

Ungefähr an jener Stelle, wo sich zwei dieser bewaldeten Rücken bis auf eine halbe Meile näherten, musste die Stadt liegen. Die dunkle Öffnung im Hintergrund bezeichnete den Canyon, den sich der Fluss im Laufe der Jahrtausende durch felsiges Gestein gegraben hatte.

Allmählich erhob sich eine leichte Abendbrise und brachte die Wipfel der Föhren und tieferstehenden Koniferen in Bewegung. Sherman rauchte gemächlich seine Pfeife.

Der Frieden war mit einem Schlag dahin, als »Chief« erregt seine Ohren spielen ließ und dann mit leisem Schnauben den knochigen Schädel hob. Die glitzernden Schwingen zweier Berghäher über den Fichten waren ein weiteres Warnsignal.

»Schon gut, schon gut, Mister«, murmelte Sherman, ohne die Zähne vom Mundstück der Pfeife zu lösen. Er wäre schon ein Dutzend Tode gestorben, wenn er solche Anzeichen nicht beachtet hätte.

Der beruhigende, leise Klang seiner Stimme ließ den Grauschimmel den Kopf wieder senken. Shermans Haltung verändere sich nicht; er hockte noch immer mit angezogenen Beinen vor dem Felsblock, doch unter gesenkten Brauen beobachteten seine wachen Augen nun jede Regung drüben am Waldrand. Ein Pfad, kaum mehr als ein schmaler Wildwechsel, führte von dort zur Pass-Wiese herauf.

Der erste Mann tauchte zwischen den Bäumen auf, brachte jäh seinen Braunen zum Stehen und blickte herüber. Die Art, wie er sich dabei vorbeugte, zeugte von Überraschung und Angespanntheit. Schließlich wandte er den Kopf über die Schulter und schien etwas zu sagen. Dann erschien hinter ihm ein zweiter Reiter, dessen Statur und Haltung dem anderen zum Verwechseln ähnlich war. Beide führten die Zügel mit der Linken und ließen die rechte Hand auf dem Schenkel ruhen, als sie nun im Schritt heranritten und vor Sherman einen kleinen Bogen vollführten, scheinbar unschlüssig, ob sie sich zuerst dem rastenden Mann oder der Quelle zuwenden sollten.

Noch immer blieb Sherman an seinem Felsblock hocken und beobachtete.

Die beiden Männer glichen sich wie ein Ei dem anderen. Offenbar handelte es sich um Zwillinge. Ihre Gesichter waren von Härte, Argwohn und Unduldsamkeit geprägt.

»Hallo«, sagte der auf dem Braunen und deutete ein knappes Nicken an. »Wir wollen die Pferde tränken.«

Sherman erwiderte das Nicken und deutete mit dem Pfeifenstiel über die Schulter.

»Das Wasser ist frei«, versetzte er gelassen.

Anscheinend war die knappe Erwiderung nicht ganz nach dem Geschmack der beiden Reiter. Sie tauschten einen Blick und gleich darauf knüpfte der eine den Faden wieder an:

»Sie sind fremd hier, Mister?«

»Yeah.«

Wieder trat eine Pause ein, und Steve Sherman registrierte amüsiert, wie ihn die Männer abschätzend anstarrten und unschlüssig verharrten. Er wusste nicht, welchen Eindruck er erweckte, als er kühläugig und unter halb gesenkten Lidern die Musterung über sich ergehen ließ. Obgleich er scheinbar schläfrig und unbeteiligt an seinem Felsen hockte, ging von ihm das Fluidum eines selbstsicheren Kämpfers aus.

Besonders die rauen, ausgebleichten Elkhornkolben seiner schweren 44er Colts, die aus den Halftern eines tiefgeschnallten Kreuzgurts ragten, schienen es den Reitern angetan zu haben.

»Ich bin Britt Crandall von der Kreuz-Karo-Ranch«, stellte sich der Mann auf dem Braunen vor und tippte überflüssigerweise mit dem Daumen gegen seine Weste. »Das ist mein Bruder Bruce.«

Sherman lächelte nachsichtig.

»Hallo! Ich bitte schon jetzt um Entschuldigung, falls ich Sie später einmal verwechseln sollte. Ich kann Sie beim besten Willen nicht auseinanderhalten.«

Britt Crandall grinste auf eine lauernde, wölfische Art.

»Das ist ganz leicht. Bruce ist zehn Minuten jünger als ich und hat ein Muttermal unter dem linken Schulterblatt.«

»Dann allerdings«, murmelte Sherman. »Dass ich nicht gleich darauf gekommen bin! Zehn Minuten sind eine lange Zeit. Sie wirken auch viel reifer und erwachsener als Bruce.«

Zum ersten Mal zeigte sich in den Augen Britt Crandalls ein Schimmer echter Erheiterung, der aber gleich wieder verschwand, als er erwiderte:

»Nicht wahr? Zehn Minuten sind gerade genug, um mir das Recht der Erstgeburt zu sichern. – Aber ist das alles, Mister?«

»Ich glaube, das müssten Sie besser wissen als ich, Crandall.«

»Sie verstehen mich nicht ganz. Sie haben etwas vergessen.«

Sherman hob die Brauen.

»Tatsächlich?«

»Yeah – die Vorstellung.«

»Oh, natürlich. Mein Name ist Steve Sherman.«

Bruce richtete sich ein wenig in den Steigbügeln auf und lüftete seine Sitzfläche.

»Hast du gehört?«, fragte er schleppend. »Mir scheint, dieser Bursche hält sich für einen sehr harten Brocken.«

»Halte keine Volksreden! Sieh lieber nach!«, verwies ihn sein Zwillingsbruder schroff und deutete mit einem Wink des Kopfes auf den grauen Wallach, an dessen Sattelhorn Shermans Hut hing.

Sobald Bruce begriffen hatte, erhellte sich sein Gesicht. Er ritt hinüber und langte nach dem verschossenen Stetson.

»Stimmt«, verkündete er dann. »Die Anfangsbuchstaben sind in das Schweißleder eingeprägt. Entweder sagt er die Wahrheit, oder er ist ein besonders schlauer Pilger.«

»Das bleibt sich gleich.« Britt wandte sich dem Mann bei dem Felsbrocken zu. »Für Fremde, besonders wenn sie so aussehen wie Sie, Sherman, ist die Luft im Wild Horse Basin nicht sehr erträglich. Sie kehren besser um.«

Sherman stemmte sich mit dem Rücken an dem Felsblock empor und erhob sich zu voller Größe.

Währenddessen ließ Bruce den Hut durch die Luft segeln, der auf diese Weise prompt im Staub landete. Ein Schatten flog über Shermans Miene und seine Brauen zogen sich zusammen.

»Nicht so, Freund«, murmelte er gedehnt. »Ich schlage vor, Sie heben den Hut wieder auf, und wir vergessen die Angelegenheit.«

Auch Britt Crandall schien die Entwicklung gegen den Strich zu gehen, doch er zögerte nicht, seinem Bruder beizuspringen.

»Machen Sie keine Affäre daraus, Mann!«, knirschte er, ohne in seiner Wachsamkeit nachzulassen. »Nehmen Sie Ihren Deckel und verschwinden Sie, bevor wir noch deutlicher werden. Für streunende Satteltramps oder angeworbene Revolvermänner ist kein Platz im Wild Horse Basin.«

Steve Sherman senkte den Kopf, als er steifbeinig zu seinem Hut ging. Er schien Britt Crandall nicht mehr zu beachten. Sein harter Blick traf den anderen, der ihm genau im Weg stand. Es hätte nur eines Schenkeldrucks von Bruce bedurft, um sein Pferd ein Stück zurückweichen zu lassen. Doch nachdem die Dinge einmal soweit gediehen waren, zeigte sich in seiner Miene ein Ausdruck von hartnäckiger Verstocktheit und Schadenfreude. Unbewegt sah er zu, wie Sherman um ihn einen engen Bogen schlug, um zu seinem Hut zu gelangen.

Plötzlich vollführte Steve Sherman einen Satz zur Seite, packte Bruce beim Gurt und riss ihn aus dem Sattel. Der Mann lag schon halb am Boden, ehe er begriff, wie ihm geschehen war. Er würgte unter dem erstickenden Druck des Unterarms, den Sherman ihm von hinten um die Kehle geschlungen hatte, und hörte die klirrende Stimme seines Bezwingers:

»Es wäre ein großer Fehler, wenn Sie sich jetzt zu einer Dummheit hinreißen ließen, Britt. – Los, rufen Sie Ihren Partner vom Waldrand her! Ich will den Burschen sehen, der von dort die ganze Zeit mit einem Gewehr auf mich gezielt hat!«

Wie erstarrt saß Britt Crandall im Sattel. Nicht eine Sekunde hatte er die Chance zum Eingreifen bekommen, und jetzt war es damit ganz vorbei. Bruce lag auf den Knien, das Gesicht schon dunkelrot angelaufen. Sherman stand hinter ihm und presste ihm noch immer den Unterarm gegen den Hals, während der blauschimmernde Colt in seiner Linken auf Britt gerichtet war.

»Hören Sie auf, Sherman!«, gurgelte Bruce kaum verständlich. »Mann, Sie erwürgen mich ja!«

»Nicht ganz, Freund Bruce«, gab Sherman zurück. »Ein bisschen lasse ich Sie am Leben. Sie müssen ja noch meinen Hut aufheben.« Er hob die Linke ein wenig an und setzte scharf hinzu: »Was ist jetzt, Britt? Wollen Sie rufen oder nicht?«

Shermans verschossene Buschjacke klaffte bei der Bewegung auf. Britt Crandalls Augen hafteten wie hypnotisiert an einem blinkenden Gegenstand, der an Shermans sandfarbenem Hemd sichtbar wurde. Seine Augen verengten sich, und seine Lippen wurden schmal, als er gepresst hervorstieß:

»So ist das also ...«

»Yeah«, entgegnete Sherman hart, »so ist das, Mister. Und wenn Sie jetzt nicht endlich rufen, dann könnte es bitter werden.«