1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: H.C. Hollister

- Sprache: Deutsch

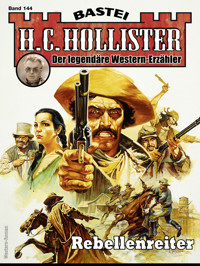

Alles in allem war nichts Besonderes an ihm. Er war einsachtzig groß, hatte helle, rauchgraue Augen, eine leise Stimme, sprach Südstaatenakzent und lächelte oft. Er trug einen schwarzen Texashut auf dem blonden Haar, das bis zum Nacken hinabwuchs. Und er trug einen Armeecolt mit Elfenbeingriff, tief an den Schenkel angeschnallt. Das war eigentlich alles. Er nannte sich Wheelock. Etwas muss noch erwähnt werden, eine Kleinigkeit: Er war ein Revolvermann. Und er war der gefährlichste Gegner, den ein Mann haben konnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Cover

Inhalt

WHEELOCK

Vorschau

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?

Impressum

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsbeginn

Impressum

WHEELOCK

Sie waren Brüder – Jim, der am Spieltisch gelernt hatte, dass der Mann am längsten lebt, der schneller schießt als seine Gegner; Amos, der bullige, breitschultrige Mann, hart geworden in zahllosen Kämpfen; Johnny, der hübsche, hitzige Linkshänder, der jüngste der drei Kanes. Sie standen auf verschiedenen Seiten, als sie sich zum ersten Mal sahen. Aber der harte, gemeinsame Kampf um ihr Land und ihr Leben schmiedete sie aneinander, stärker und unauflöslicher als glühender Stahl.

Alles in allem war nichts Besonderes an ihm. Er war einsachtzig groß, hatte helle, rauchgraue Augen, eine leise Stimme, sprach Südstaatenakzent und lächelte oft. Er trug einen schwarzen Texashut auf dem blonden Haar, das bis zum Nacken hinabwuchs. Und er trug einen Armeecolt mit Elfenbeingriff, tief an den Schenkel angeschnallt. Das war eigentlich alles. Er nannte sich Wheelock. Etwas muss noch erwähnt werden, eine Kleinigkeit: Er war ein Revolvermann. Und er war der gefährlichste Gegner, den ein Mann haben konnte.

Jim Kane ritt in der müden, nachlässigen Haltung eines Mannes, der in den letzten fünf Tagen mehr als dreihundert Meilen staubigen texanischen Bodens hinter sich gebracht hatte.

Er hatte den Hut tief in die Stirn gezogen, um sich gegen die grellen Strahlen der tiefstehenden Sonne zu schützen. In gleichmäßigem Trab folgte der zähe Appaloosa-Wallach dem ausgetrockneten Arroyo, der durch die gelben Hügel nach Westen zum Rio Grande führte.

Der Anblick der Männer kam für Jim Kane völlig überraschend, als er um die letzte Felsschulter bog. Unwillkürlich zügelte er das Pferd und drängte es in den Schatten der steil abfallenden Wand. Vor ihm öffnete sich der Arroyo trichterförmig zu einer flachen, von Felsbrocken übersäten Senke. Im Hintergrund, nur noch eine halbe Meile entfernt, zeigte sich das gleißende, gewundene Band des Flusses hinter einer lückenhaften Kulisse von Gestrüpp.

Die Gruppe bestand aus fünf Reitern und schien auf den Arroyo zuzusteuern. Jim Kane zog den Henry-Karabiner aus dem Scabbard und legte den Lauf des Gewehrs in die linke Armbeuge, während er mit der Rechten fest den Kolbenhals der vertrauten Waffe umspannte.

Der Rio Grande bildete hier die Grenze nach Mexiko, und jenseits des Flusses tobte eine blutige Revolution. Vorsicht war also in jedem Fall am Platz, selbst wenn das Aussehen jener Männer vertrauenerweckend gewesen wäre.

Bei vieren von ihnen handelte es sich zweifellos um Mexikaner. Sie trugen wagenradgroße Hüte, Gamaschenhosen mit langen Knopfreihen an den Seitennähten und gekreuzte Patronengurte über der Brust. Einer von ihnen hatte die Serape malerisch über die Schulter drapiert und ein Gewehr auf den Schenkel gestemmt. Da er die Spitze hielt, schien er der Anführer der Gruppe zu sein. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um Grenzdesperados handelte.

Als Jim Kane den fünften Mann ins Auge fasste, zog er die Unterlippe zwischen die Zähne, und über seiner Nasenwurzel bildeten sich zwei tiefe Furchen. Dieser Reiter auf dem prächtigen Rappen war ein Amerikaner. Man hatte ihm die Hände gefesselt, und einer seiner Bewacher führte das Pferd am Zügel. Man konnte deutlich erkennen, dass das Tier auf der Vorderhand lahmte.

Durch die verstreut liegenden Felsbrocken suchte sich der führende Mexikaner einen Weg zum Arroyo herauf. Jim spannte den Hahn des Gewehrs und nahm mit der Linken die Zügel an, um jede Bewegung seines Wallachs zu verhindern.

Die Reiter ließen die Felsen hinter sich und trabten auf die freie Fläche, jetzt nur noch knapp fünfzig Yards von Jim Kane entfernt. Schon konnte er das verkniffene Gesicht und das blonde Haar des schwarzgekleideten Amerikaners erkennen, als der Anführer des Rudels plötzlich die Richtung änderte. Erst in diesem Moment erfasste Jim die Zusammenhänge.

An der vorspringenden Felsschulter vorbei reichte sein Blickfeld gerade bis zu einem Baumskelett, einem abgestorbenen Cottonwoodstamm mit ein paar gespenstisch kahlen Ästen. Dieser Baum, nicht der Arroyo, war das Ziel der mexikanischen Desperados und ihres Opfers.

Jim Kane sah seine düstere Vermutung bestätigt, als einer der Mexikaner auf einen Wink des Anführers vorausritt, das ledergeflochtene Lasso vom Sattel löste und die Schlinge über einen kräftigen Ast warf, während er das andere Ende um den Sattelknauf schlang.

Zwei der Bravados hielten an und wandten Jim den Rücken zu. Der dritte führte den Rappen bis unter den knorrigen Ast, weitete mit einem raschen Griff die Schlinge und streifte sie dem Reiter auf dem Rappen über den Kopf. Während sein Kumpan das Pferd zurückdrängte, um das Lasso zu straffen, versetzte er dem Gefangenen einen Tritt gegen den Stiefel, um ihn zu veranlassen, die Füße aus den Steigbügeln zu ziehen.

Mit einem harten Schenkeldruck trieb Jim seinen Appaloosa um die Felsecke. Innerhalb von Sekunden hatte der Wallach zwanzig Yards zurückgelegt. Der prasselnde Hufschlag ließ den Anführer der Mexikaner herumfahren. Aber da hatte Jim das Pferd schon wieder pariert und das Gewehr in seiner Armbeuge unmissverständlich auf den Burschen mit der Serape gerichtet.

»Das ist genug, Amigos!«, rief er mit einer klirrenden Stimme, die die Mexikaner erstarren ließ. »Weg mit den Waffen!«

Das Gewehr des Anführers klatschte in den Sand. Widerwillig und mit hasserfüllten Blicken auf den Gringo kamen auch die anderen der scharfen Aufforderung nach. Nur der Mann mit dem Lasso zögerte noch. Der Henry-Karabiner Jim Kanes schwang herum.

»Wird's bald?«

Der Desperado duckte sich im Sattel zusammen.

»Achtung!«, keuchte im selben Moment der Amerikaner.

Jim hatte die Bewegung aus den Augenwinkeln wahrgenommen. Die Hand des Anführers war einer zustoßenden Schlange gleich unter die herabhängende Serape gefahren und riss einen Revolver hervor.

Um Jim Kane zu überraschen, war er nicht schnell genug. Hart und trocken bellte der Henry-Karabiner auf. Der Mexikaner schwankte und schoss. Mit einem gurgelnden, abgerissenen Schrei fuhr seine Linke in die Höhe, während sein Pferd einen nervösen Satz zur Seite machte. In seiner breitflächigen Wange zeigte sich ein klaffendes Loch. Der Mann sackte nach vorn und stürzte kopfüber zu Boden. Mit wild pendelnden Bügeln jagte das Pferd zu den Felsen zurück.

Das Verhängnis war nicht aufzuhalten, obgleich Jim es kommen sah. Eine Panik unter Pferden wirkt immer ansteckend. Auch der Rappe bäumte sich auf, wenn der Mann im Sattel sich auch verzweifelt bemühte, ihn mit den Schenkeln in der Gewalt zu behalten. Dabei straffte sich die Lassoschlinge um seinen Hals.

Um nicht erwürgt zu werden, musste er den Beinschluss lockern. Dann tänzelte der Rappe vollends unter ihm weg. Im letzten Augenblick gelang es ihm, mit den gefesselten Händen das Lasso über seinem Kopf zu packen. Ein Krächzen kam aus seiner Kehle, als er wild unter dem Ast hin und her schwang.

»Das Lasso!«, schrie Jim mit überschnappender Stimme. »Verdammt, mach das Lasso los, du Bastard!«

Es sah so aus, als ob der Desperado ihn nicht verstünde. Schon drohten die verkrallten Hände des Amerikaners abzugleiten. Da endlich brachte die Mündung des Henry-Gewehrs zustande, was Jims Worte nicht vermocht hatten. Der Mexikaner warf das Ende des Lassos vom Sattelhorn los. Wie ein willenloses Bündel klatschte der schwarzgekleidete Mann zu Boden und lag ein paar Sekunden wie leblos da, ehe er sich endlich aufrichtete und einen heiseren, langgezogenen Seufzer ausstieß.

»Kommen Sie her, Mister!«, sagte Jim Kane. Während er mit der Linken die Zügel führte, hatte er den Gewehrlauf über den Unterarm gelegt und hielt damit die Bravados in Schach.

Der Mann stolperte heran und wirbelte mit den Füßen den grobkörnigen Sand auf. Noch immer saß ihm die Schlinge am Hals, und er schleifte hinter sich das erschlaffte Lasso durch den Staub.

»Okay?«, fragte Jim mit einem raschen Seitenblick.

»Okay, Freund.« Der Schwarzgekleidete nickte schwerfällig, entblößte aber bereits die Zähne in einem verzerrten Grinsen. Der Mann war hart und zäher als eine ungegerbte Büffelhaut.

Auf der Stelle ließ Jim Kane seinen Wallach eine Schwenkung vollführen, sodass er nun zwischen den Mexikanern und ihrem Opfer stand. Jetzt hielt er den Sattelkarabiner frei in der rechten Hand, während seine Linke das Jagdmesser hervorzog.

Mit der Schneide nach oben hielt er es dem Mann hin, die Blicke unverwandt und wachsam auf die Desperados gerichtet. Der Fremde verstand und hob die gefesselten Hände. Ein paarmal musste er mit der Fessel über die Klinge fahren, ehe er den zähen Lederriemen sprengen konnte. Dann rieb er sich die geschwollenen, von tiefen roten Einschnitten gezeichneten Gelenke.

»Fertig?«, fragte Jim und schob das Messer in die Scheide zurück, ohne sich umzuwenden. »Dann schlage ich vor, wir halten uns nicht mehr lange auf.«

Der Fremde ging zu dem getöteten Mexikaner, schob ihm die Fußspitze unter die Schulter und drehte ihn auf den Rücken. So gelangte er an den 44er Colt, den der Tote unter seinem Körper begraben hatte. Mit dem Daumen spannte er den Hammer und richtete die Waffe auf den ihm zunächst haltenden Mexikaner.

»Aufhalten?«, wiederholte er gepresst. »Das ist jetzt nicht mehr wichtig, Partner. Für diese Pilger wird der Aufenthalt hier noch beträchtlich länger dauern.«

Jim sah den Desperado erbleichen und begriff.

»Lassen Sie das!«, sagte er scharf. »Ich habe Sie nicht vor dem Strick gerettet, damit Sie hier ein Massaker unter entwaffneten Greasern anrichten. Holen Sie Ihren Gaul und kommen Sie!«

Ein paar Sekunden zögerte der Fremde, dann zuckte er mit den Schultern, entspannte den Hahn seines Revolvers und ging zu der Stelle, wo er seinen Hut verloren hatte. Es war ein schwarzer Cordoba-Hut mit flacher Krone.

Zum ersten Mal fand Jim Kane Gelegenheit, den schlanken, hochgewachsenen Mann näher in Augenschein zu nehmen. Die Erscheinung war ungewöhnlich genug. Seine Stiefel, die knappsitzende Hose, das Hemd und sogar die glänzende Lederweste und der tiefgeschnallte Gurt mit dem Holster waren schwarz.

Die einzige Unterbrechung dieser eintönigen Farbe bildeten die ziselierte Messingschnalle und die blinkenden Patronen in den Schlaufen seines breiten Gürtels. Auch sein blondes, drahtiges Haar wies die Tönung von poliertem Messing auf. Am ungewöhnlichsten jedoch war der schwarze Sattel des Rappen.

Dies alles hätte leicht zu dem Schluss verführen können, dass man einen spleenigen Dandy vor sich hatte. Damit jedoch waren weder das scharfgeschnittene Gesicht noch die rauchgrauen, berechnenden Augen des Mannes in Einklang zu bringen.

Nachdem er die Sattelsteifheit einmal überwunden hatte, bewegte er sich mit einer katzenhaften Geschmeidigkeit. Er gelangte zu seinem Rappen, der sich nur wenige Schritte entfernt hatte, und schwang sich leicht in den Sattel.

Dann erst entblößte er noch einmal seine starken weißen Zähne und sagte: »Es war Ihre Idee, Partner. Sie werden schon sehen, wie weit wir damit kommen.«

Jim deutete mit dem Gewehrlauf eine Bewegung zu den Felsen an.

»Reiten Sie!«, befahl er knapp.

Er selbst ließ seinen Appaloosa seitwärts gehen, sodass er die drei Mexikaner nach wie vor überwachen konnte. Erst als er mehr als vierzig Yards entfernt war, veränderte er die Schenkelhaltung und spannte das Kreuz an. Unter der drängenden Gewichtsverlagerung ging der Wallach sofort in einen rollenden Galopp über und schloss zu dem vorausjagenden Rappen auf.

Noch ehe sie die verstreuten Felsen erreicht hatten, peitschten hinter ihnen die Gewehrschüsse, und Jim glaubte den Luftzug einer Kugel an seiner Wange zu spüren. Er blickte über die Schulter zurück und sah zwei der Mexikaner am Boden knien, die Gewehre im Anschlag.

Noch einmal krachte ein Schuss. Der Einschlag ließ an dem nächsten Felsen eine Fontäne von Steinsplittern aufspritzen, und das Geschoss schwirrte mit giftigem Brummen als Querschläger davon, sodass der Reiter auf dem Rappen unwillkürlich den Kopf einzog. Dann hatten sie ein paar Felsbrocken zwischen sich und die Schützen gebracht, und das Feuer verstummte. Der Schwarzgekleidete drehte sich um und grinste.

»Was habe ich Ihnen gesagt?«, rief er herüber.

Jim schüttelte nur den Kopf. Etwa eine Meile hielten sie den Galopp durch, ehe sie die Pferde in Trab fallen ließen. Der Rappe hatte sich prächtig gehalten, aber jetzt machte sich sein Lahmen wieder bemerkbar.

»Halten Sie an«, sagte Jim. »Wir müssen erst nachsehen, was mit seinem rechten Vorderhuf los ist.«

Er schob seinen Henry-Karabiner in den Scabbard und saß ab. Der andere folgte seinem Beispiel. Mit einem Klopfen gegen die Fessel veranlasste Jim Kane den Rappen, den Fuß zu heben. Als er die Ursache des Lahmens erkannt hatte, zog ein Schatten über sein Gesicht.

»Ein Dolchdorn«, murmelte er mit ernster Miene. »Halten Sie ihn jetzt gut fest. Wenn mir dieser spröde Stachel abbricht, könnte es ziemlich bitter werden. Ich fürchte, eine kleine Entzündung wird sich ohnehin nicht vermeiden lassen.«

Er zog sein Messer und verschaffte dem verletzten Huf auf seinem Knie eine solide Unterlage. Nur einmal zuckte der Rappe, als Jim die Einstichöffnung in dem weichen Hufbett vorsichtig mit dem Messer weitete, um besser an den tief eingetretenen Dorn zu gelangen. Aber sein Begleiter hielt den Kopf des Pferdes dicht an dem spanischen Zaumzeug fest.

Eine halbe Minute später war es geschafft, und Jim atmete erleichtert auf. Es war ihm gelungen, den Stachel herauszuziehen, ohne ihn abzubrechen. Sein erster Blick galt den Hügeln und dem Arroyo am Horizont. Er konnte keine Verfolger entdecken. Offenbar verspürten die Mexikaner wenig Lust, einem Mann auf den Fersen zu bleiben, der seine Treffsicherheit mit dem Gewehr so nachdrücklich unter Beweis gestellt hatte.

Zudem sank jetzt die Sonne wie ein glühender Kupferball hinter die kahlen Hügel von Chihuahua jenseits des Flusses, und die blauen Schatten der Dämmerung breiteten sich über das Land.

Er nickte, griff nach den Zügeln des Appaloosas und sagte: »Wir werden jetzt eine halbe Stunde marschieren, denke ich — nach guter alter Kavalleriesitte. Übrigens, ich heiße Jim Kane.«

»Und ich bin Clay Wheelock«, murmelte der andere mit einem belustigten Blinzeln. »Kavallerie, he? Gehörten Sie vielleicht zu den alten Knochen von Hoods Texas-Brigade?«

Sie setzten sich in Bewegung und zogen die Pferde hinter sich her.

»Vielleicht«, erwiderte Jim wortkarg. »Aber jetzt habe ich zusammen mit meinen Brüdern eine Ranch im Pima-County. Ich kam, um Zuchtrinder einzukaufen, und befinde mich auf dem Rückweg.«

»Hier gibt es Weißnasen«, sagte Clay Wheelock. »Man hört in letzter Zeit ziemlich viel von Zuchtversuchen auf diesem Gebiet. Knochige Longhorns sind nicht mehr gefragt. Alle Welt sucht nach besseren Fleischrassen.«

»Sie verstehen etwas davon?«

»Ein bisschen.«

»Und sonst?«

Aus den Augenwinkeln warf Clay Wheelock einen abschätzenden Blick auf seinen Nebenmann.

»Man treibt dies und jenes und schlägt sich durchs Leben«, sagte er.

Fast eine Minute gingen sie schweigend nebeneinanderher, während der westliche Horizont noch einmal in den wilden Farben des Sonnenuntergangs aufflammte. Es lag nicht in Jim Kanes Art, sich in die Geheimnisse anderer Menschen zu drängen, aber diesmal glaubte er ein Anrecht auf eine Erklärung zu haben, von einem Wort des Dankes ganz zu schweigen.

»Warum wollten diese Greaser-Desperados Sie hängen, Wheelock?«, fragte er geradeheraus.

Der Schwarzgekleidete zeigte ein blitzendes Lächeln.

»Hängen?«, entgegnete er gedehnt. »Diese Señores wollten mich keineswegs hängen.«

Mit keinem Wimpernzucken ließ sich Jim sein Erstaunen anmerken.

»Sondern?«

»Sie wollten etwas aus mir herausbekommen. Deshalb haben sie dieses Theater aufgeführt.«

»Sind Sie ganz sicher, dass es nur Theater war? Für mich sah es verdammt echt aus.«

»Quién sabe?« Clay Wheelock hob schon wieder die Schultern und gab sich den Anschein philosophischer Gelassenheit. »Vielleicht hätten sie tatsächlich Ernst gemacht, wenn ich nicht mit der Sprache herausgerückt wäre. Aber wer will das jetzt noch entscheiden.«

Sein Tonfall ließ keinen Zweifel darüber, dass er das Thema als abgeschlossen betrachtete, und Jim Kane verzichtete auf weitere Fragen. Als sie eine halbe Stunde später wieder aufsaßen, stellte sich heraus, dass der Rappe jetzt fast noch stärker lahmte als zuvor. Anscheinend war das die vorübergehende Folge der kleinen Operation.

»Weit werden wir auf diese Weise nicht kommen«, knurrte Clay Wheelock verärgert. »Und ich hatte gehofft, wir würden heute Nacht noch San Elizario erreichen.«

Unmerklich war die Dämmerung in die Nacht übergegangen. Vor ihnen tauchte ein Gebüschstreifen aus der Dunkelheit auf, der den Lauf eines kleinen Creeks bezeichnete.

»Wir sollten uns eine geschützte Stelle suchen und für heute Schluss machen«, schlug Jim vor. »Bestimmt ist drüben in den Hügeln ein geeigneter Platz zu finden.«

Wheelock gab nur einen unwilligen Grunzlaut von sich, lenkte aber seinen Rappen in die von Jim gewiesene Richtung. Etwa eine halbe Meile folgten sie dem schmalen Rinnsal, dann befanden sie sich in einer Senke, die ihren Vorstellungen entsprach.

Während sie alle notwendigen Arbeiten verrichteten, wurde kaum ein Wort gewechselt. Sie hobbelten die Pferde an und nahmen ihnen die Sättel ab. Aus dürren Yuccastängeln entfachte Jim Kane ein kleines Campfeuer, goss Kaffee auf und bereitete in der Pfanne Specktortillas. Clay Wheelock langte tüchtig zu und revanchierte sich mit einem dünnen Zigarillo. Wenig später rollten sie sich in die Decken.

Das Campfeuer verglomm. Nur manchmal wurde die Stille der Nacht vom Stampfen oder Schnauben der Pferde unterbrochen, die drüben am Creek grasend umherwanderten. Jim hatte seinen Kopf auf den Sattel gebettet und blickte noch eine Weile zu Wheelock hinüber, der auf dem Rücken lag und den Hut über das Gesicht gestülpt hatte. Während seine Gedanken sich noch mit diesem seltsamen und bestimmt auch gefährlichen Mann beschäftigten, schlief er ein.

Irgendwann weckte ihn ein warnender Instinkt. Er veränderte seine Haltung nicht und lauschte mit gespannten Sinnen in die Nacht. Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte, doch er spürte die Nähe der Gefahr wie eine körperliche Berührung, obgleich sich allem Anschein nach ringsum nichts verändert hatte.

Von den Büschen drangen die ruhigen, tiefen Atemzüge Clay Wheelocks herüber. Die Umrisse seiner Gestalt waren nur schemenhaft zu erkennen. Der flachkronige Cordoba-Hut lag noch immer auf seinem Gesicht. Die Pferde waren jetzt näher ans Camp gekommen, und noch immer lag der schwache Geruch des Campfeuers in der Luft.

Dies alles registrierte Jim, während er mit offenen Augen reglos dalag. Dann schob er Zoll um Zoll seine Hand unter die Höhlung des Sattels und zog vorsichtig den Revolver aus dem Holster, den er dort nach alter Gewohnheit deponiert hatte. Noch gab es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, und doch war in seinem Unterbewusstsein die Gewissheit aufgekeimt, dass sich in seinem Rücken etwas abspielte.

Die Bewegung Clay Wheelocks kam so unvermittelt, dass auch Jim davon überrascht wurde. Bis zum letzten Moment hatte der Mann die tiefen, ruhigen Atemzüge eines Schlafenden beibehalten, um dann schlagartig emporzufahren. Die Decke war gerade erst zur Seite geflogen, als auch schon das Mündungsfeuer seines Colts aufzuckte und das scharfe Krachen die Stille zerriss.

Jim Kane schnellte auf, hechtete unter den nächsten Busch und warf sich mit schussbereiter Waffe herum. Während derselben Spanne hatte Wheelock insgesamt viermal geschossen. Der Widerhall der Schüsse brach sich in vielfachem Echo zwischen den Hügeln. Nur ein einziges Mal peitschte dazwischen der dünnere, schärfere Knall eines Gewehrs.

Dem Dröhnen folgte eine bleierne Stille, die wenig später von einem schrecklichen Husten unterbrochen wurde. Am Fuße des Hangs sah Jim eine Gestalt hervortaumeln. Die schleppenden Schritte des Mannes hatten etwas Marionettenhaftes an sich, als ob er an unsichtbaren Fäden vorwärtsgezerrt würde.

Plötzlich riss die Bewegung ab, und die Gestalt kippte nach vorn. Einige Yards entfernt lag ein zweiter Körper verkrümmt auf der Seite. Hinter der Hügelschulter prasselte der Hufschlag mehrerer Pferde auf, der sich rasch entfernte.

Clay Wheelock erhob sich aus seiner geduckten Haltung, klappte die Trommel seines 44er Revolvers auf und ersetzte die leeren Hülsen durch frische Patronen aus seinem Gurt. Mit einem vernehmlichen Schnappen ließ er die Trommel wieder einrasten und probeweise rotieren, bevor er die Waffe ins Holster zurückstieß.