1,99 €

Mehr erfahren.

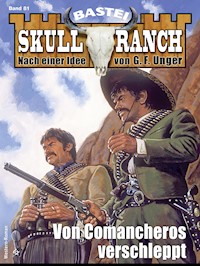

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Skull Ranch

- Sprache: Deutsch

Westward ho! Unaufhaltsam strömen die Einwanderer nach Amerika, um in der Neuen Welt ihr Glück zu machen. Viel Gesindel befindet sich darunter, aber auch viele Menschen, die sich durch harte Arbeit eine neue Existenz aufbauen wollen. So wie John Morgan, der Boss der Skull-Ranch.

Es sind Männer wie er und sein Vormann Chet Quade, die nicht zulassen, dass Banditen wie die Comancheros Angst und Schrecken verbreiten. Diese weißen Outlaws betreiben mit einigen Comanchen das schmutzige Geschäft der Menschenentführung. Als die Comanchen eine junge Frau verschleppen, greifen die Männer von der Skull ein...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Von Comancheros verschleppt

Vorschau

Impressum

Von Comancheros verschleppt

von Dan Roberts

Westward ho! Unaufhaltsam strömen die Einwanderer nach Amerika, um in der Neuen Welt ihr Glück zu machen. Viel Gesindel befindet sich darunter, aber auch viele Menschen, die sich durch harte Arbeit eine neue Existenz aufbauen wollen. – Wie John Morgan, der Boss der Skull-Ranch.

Es sind Männer wie er und sein Vormann Chet Quade, die nicht zulassen, dass Banditen wie die Comancheros Angst und Schrecken verbreiten. Diese weißen Outlaws betreiben mit einigen Comanchen das schmutzige Geschäft der Menschenentführung. Als die Comanchen eine junge Frau verschleppen, greifen die Männer von der Skull ein ...

»Wollt ihr wohl laufen, ihr lahmen Ziegenböcke!«, schreit der alte Sam mit schriller Stimme.

Er holt mit der Linken weit aus. Die Peitsche schnellt vor, und genau zwischen den Ohren des rechten, vorderen Pferdes knallt es wie ein Winchesterschuss.

Jetzt legt sich das faule Biest richtig ins Geschirr, und die sechs Gespannpferde ziehen wieder gleichmäßig.

Das ist auch nötig, denn der Weg führt steil bergauf.

Die letzte Pferdewechsel-Station liegt gut ein Dutzend Meilen hinter der schweren Concord-Kutsche. Erst in weiteren fünfzehn Meilen kann Sam die Zugtiere gegen frische Pferde austauschen.

Diese Etappe ist die längste auf dem Weg nach Westen. Sie führt durch die Rocky Mountains und verlangt Pferden und Fahrern alles ab.

Sams Beifahrer hält eine Winchester schussbereit zwischen den Knien. In einem merkwürdigen Gestell liegt griffbereit ein zweites Gewehr. Unter dem Kutschbock ragt der Kolben einer Schrotflinte hervor.

Immer wieder versuchen rote und weiße Banditen, die Überlandpost zu überfallen. Aber heute sitzen Sam und Dick McCulloch gemeinsam auf dem Bock.

Das ist so gut wie eine Versicherung. Denn Sam ist der beste Kutscher der Linie, und Dave hat sein Können in zahllosen Kämpfen bewiesen.

Die Pferde schnauben unwillig, als der Weg noch steiler wird. Rechts, kaum einen halben Yard neben den eisenbereiften Rädern der Kutsche, fällt der Felsen beinahe senkrecht ab.

Erst nach mehr als dreihundert Yards beschreibt das Gestein einen Bogen und verläuft in einer halbrunden Senke.

Auf der anderen Seite ist nicht viel mehr Platz. Verwittertes Gestein ragt steil auf. Immer wieder wird der von Wind und Regen zerfressene Granit von engen Einschnitten durchbrochen.

Ab und zu reckt eine Bergkiefer ihre kärglichen Zweige nach oben, dem Himmel, dem Sonnenlicht zu. An den kleinen Stellen, an die der Wind Erde hintrug, wuchern Bergkräuter. Sie und die Kiefern sind die einzige Vegetation in diesem Teil der Rockies.

Knirschend mahlen die Räder über herabgefallene Steine. Der Wagenkasten schwankt wie ein kleines Schiff auf hohen Wellen.

Lynn Wanamaker wird in einer Kurve gegen den einzigen anderen Passagier geworfen.

Der dicke Mann lächelt selig. Für einen Moment lässt er den Griff seiner geradezu riesigen Bügeltasche los und fängt das Girl auf. Sekundenlang liegt ihr Kopf an der Schulter des Dicken.

Er schiebt Lynn behutsam zurück und sagt: »Sehen Sie, das ist einer der Gründe, warum ich nie heiratete.«

Das Mädchen lacht. Sie lachte während der Reise sehr oft, denn der Dicke ist ein idealer Partner für eine lange Strecke. Er kennt den Westen und weiß anschaulich zu erzählen. Dabei achtet er immer darauf, die Mitreisenden nicht zu ermüden.

Aber das zahlt sich für ihn aus. Denn er ist Vertreter einer großen Handelsgesellschaft des Ostens. Im Verlauf langer Jahre hat er auf seinen Reisen den anderen Kutschenpassagieren den Namen dieser Gesellschaft nahegebracht. Es ist kein Wunder, dass diese Menschen in ihren Heimatorten nach den Erzeugnissen der Gesellschaft fragen, wenn sie in den Stores einkaufen wollen.

»Wie meinen Sie das?«, fragt Lynn. »Was hat das Schwanken der Kutsche damit zu tun, dass Sie nie geheiratet haben?«

Andy Worland antwortet lächelnd: »Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ein schönes Mädchen gegen mich fällt. Stellen Sie sich vor, ich käme nach Hause. Meine Frau entdeckt ein paar lange Haare auf meiner Jacke, an der Schulter. Sie würde doch niemals glauben, dass diese Haare durch einen Zufall, durch das Schwanken der Kutsche dorthin gekommen sind.«

Lynn lacht leise. Aber sie ist nicht dumm. Abschätzend schaut sie den dicken Handlungsreisenden an.

»Und die vielen anderen Vorteile der Ehe?«, fragt sie keck. »Wiegen die nicht so etwas auf? Außerdem könnten Sie ja die Haare vorher abbürsten, Mr. Worland.«

Der Dicke wird ernst, bevor er antwortet: »Ja, Sie sind ein kluges Mädchen, Miss Wanamaker. Aber eigentlich ist es mein Beruf, der mich vom Heiraten abgehalten hat. Ich bin immer unterwegs, und ich reise gerne. Das ist keine Grundlage für eine Ehe. So sehe ich es jedenfalls.«

Die beiden Passagiere haben nicht mehr viel Zeit, ihre Meinungen auszutauschen.

Denn plötzlich schwankt die Kutsche gefährlich.

»Festhalten!«, brüllt Sam, der Fahrer.

Die Kutsche macht einen gewaltigen Sprung, kracht wieder auf den Fahrweg herab und knirscht in allen Fugen.

»Dieser verdammte Felsbrocken«, ruft Sam, »der ist doch niemals von alleine runtergesaust.«

McCulloch reißt statt einer Antwort die zweite Winchester aus der Halterung und hebelt die erste Patrone in das Lager.

Aber da peitscht auch schon ein Schuss.

Das rechte Gespannpferd, das ebenso unwillig war, bricht wie vom Blitz getroffen in die Knie. Die anderen Tiere reagieren nicht so schnell. Sie gehen noch ein paar Schritte, und schon ist das Chaos perfekt.

In dem Durcheinander aus Riemen, Leinen und Pferdeleibern bleibt Sam nur der Griff zur Bremse übrig. Der schwere Kloben presst sich auf den Eisenreifen. Es knirscht und quietscht, und dann steht die Concord-Kutsche still.

»Siehst du was?«, fragt Sam, der nach der Schrotflinte gegriffen hat.

McCulloch schüttelt den Kopf. Die Lippen des Schotten sind zu schmalen Strichen zusammengepresst. Immer wieder sucht er die Steilhänge, die zerklüfteten Felsen mit seinen Blicken ab, aber noch kann er keinen Gegner entdecken.

Sie kommen von vorne!

Mehr als ein Dutzend kaffeebrauner Gestalten jagen auf zähen Bergpferden heran. Die rundlichen Gesichter wirken ausdruckslos. Schussbereit glänzen die Gewehrläufe nagelneuer Winchester im Sonnenlicht auf.

Der vorderste Reiter zügelt sein Tier zwanzig Längen vor der Kutsche.

Reglos, wie ein Standbild, verharrt das Pferd. Der Indianer auf seinem Rücken rührt sich nicht.

Auf einmal gellt der durchdringende Jagdschrei des Rotschulterbussards auf. Noch immer bleiben die Pferde reglos stehen.

Irgendwo zwischen den Felsen flammt es grell auf. Eine Feuerlanze rast auf McCulloch zu. Einen Sekundenbruchteil später peitscht der Schussknall einer Winchester durch das Hochland.

Der Schotte ist sofort tot.

»Das ist eine Warnung!«, ruft der vorderste Krieger kehlig. »Wir machen keinen Spaß.«

Sam lässt die Schrotflinte fallen. Der Kolben poltert auf den Felsboden, und beide Hähne schnellen vor.

Es donnert wie eine Kanone, als beide Ladungen hochgehen. Das gehackte Blei fährt harmlos in den Himmel. Aber Sam hat keine Chance.

Wie auf Kommando reißen die Reiter vor ihm die Gewehre hoch und feuern.

Der Kutscher ist sofort tot.

Im Schritt reiten die Indianer näher heran.

»Mr. Worland, Mr. Worland«, flüstert Lynn ängstlich.

Der dicke Mann stöhnt. Seine Hände tasten umher. Endlich fühlt er unter den Fingerspitzen den Haltegriff. Die fetten, kurzen Finger krallen sich um das Metall der Stange, dass die Knöchel weiß hervortreten. Unter Aufbietung seiner letzten Kraft zieht sich der Mann hoch.

Eine verirrte Kugel traf ihn in der rechten Schulter. Die geblümte Weste ist rot verfärbt.

»Keine Sorge«, krächzt der Vertreter, »ich wette, wir kommen mit dem Leben davon.«

Lynn schüttelt den Kopf. Sie hat Angst. Die kehlige Stimme eben, die kann doch nur einem Indianer gehören, denkt das junge Mädchen und macht sich Vorwürfe, dass sie ohne Begleitung reisen wollte.

Und da zügeln die Krieger auch schon ihre Pferde vor der Kutsche.

Die rundlichen Gesichter tauchen vor den Glasscheiben der Türfenster auf.

Sekunden später reißt einer der Kerle den Wagenschlag auf.

Aufmerksam schaut der Indianer die beiden Passagiere an. Der Blick der schwarzen Augen ruht sekundenlang auf dem angstverzerrten Gesicht des Mädchens, bevor er den dicken Mann mustert, dessen Gesicht wachsbleich ist.

Der Krieger grunzt zufrieden. Der Weiße wird am Leben bleiben. Genauso wollte es der Anführer der Indianerhorde.

»Du kommst mit«, sagt der Krieger und packt Lynn am Handgelenk.

Das junge Mädchen verwandelt sich in eine wilde Raubkatze. Sie fährt hoch, krümmt sich zusammen und stößt die Finger der anderen Hand in das Gesicht des Kriegers.

Er weicht mit einer blitzschnellen Bewegung aus.

Eine Drohung steht auf einmal im Blick der dunklen Augen.

»Komm raus, weiße Katze«, befiehlt da der Chief der Gruppe hart, »dir geschieht nichts. Du wirst so lange Gast meines Stammes sein, bis dein Vater bezahlt. Der andere Mann kann gehen. Er soll die Nachricht überbringen. Komm jetzt raus.«

Lynn lauscht der kehligen Stimme nach. Sie spürt, dass der Indianer gewohnt ist, Befehle zu geben. Sicherlich ist er ein Boss, so wie Lynns Vater der Boss der Reiter der W-im-Kreis-Ranch ist.

Andy Worland nickt mit schmerzverzerrtem Gesicht.

»Gehen Sie nur, Mädchen«, sagt er, »ich schlage mich schon durch. Wo finde ich Ihren Vater und den nächsten Sheriff? Diesen Halunken muss ihr übles Handwerk gelegt werden.«

Lynn lächelt schwach. Sie weiß, wo der nächste Sheriff sein Office hat. Aber das ist weit entfernt. Die Bezirksregierung gestattet dem Sternträger nur drei Deputies für das riesige Gebiet des Sweetwater Countys.

Das Mädchen hat keine Hoffnung, die das Gesetz betrifft. Aber sie weiß, dass ihr Vater alles daransetzen wird, sie zu befreien oder freizukaufen.

»Den Sheriff können Sie vergessen, Mr. Worland«, sagt Lynn bitter. »Unsere Ranch liegt im Süden des Countys, an der Grenze zu Colorado. Die nächste Ansiedlung ist Baggs im Nachbarbezirk. Meistens kaufen wir dort ein, was nötig ist. Versuchen Sie, meinen Dad zu erreichen. Erzählen Sie ihm alles, was Sie wissen. Alles andere liegt bei Pa.«

Der dicke Mann schluckt. Ihm imponiert der Mut des Mädchens.

»Soll ich ihm erzählen, dass uns Comanchen überfielen?«, fragt er leise.

»Natürlich«, antwortet Lynn, »vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis. Dad sagt immer, dass die Comanchen früher auch in Wyoming siedelten. Aber seit langer Zeit hat niemand mehr einen Indianer dieses Stammes gesehen. Irgendetwas steckt hinter diesem Überfall, Worland. Es ist sicher sehr wichtig.«

»Komm raus, Langhaar«, befiehlt der Anführer der Kriegerhorde. »Zeig mir, was du mitnehmen willst.«

Lynn schöpft Hoffnung. Der Comanche scheint kein Barbar, sondern nur ein normaler Bandit zu sein. Sonst hätte er nicht nach ihrem Gepäck gefragt, das beinahe das ganze Dach der Kutsche bedeckt.

Langsam klettert das Girl aus dem Wagenkasten. Mit einer unbewussten Bewegung streicht sie sich das lange Haar aus dem Gesicht, das in der Sonne goldbraun schimmert, bevor sie mit der rechten Hand nach oben deutet.

»Alle Taschen mit goldenem Griff gehören mir«, sagt die Tochter des Ranchers.

Diese Griffe sind ein Markenzeichen. Sowohl George Wanamaker als auch seine Tochter Lynn besitzen nur Gepäck mit vergoldeten Handgriffen.

Der Rancher ist einer der reichsten Viehzüchter Wyomings. Er hat mehr als dreißigtausend Rinder auf dem Huf. Wenn alle Männer, die auf seiner Lohnliste stehen, in Zweierreihe antreten, so kommt wohl eine Schwadron zusammen.

Das runde, braune Gesicht des Kriegers wird ausdruckslos. Die beinahe schwarzen Augen blicken zum Dach der Concord-Kutsche.

Der Comanche gibt ein paar Befehle in seiner Stammessprache. Fünf Krieger treiben ihre Pferde an und reiten zum Wagen. Die Comanchen gleiten aus den Sätteln und klettern wieselflink auf das Dach der Kutsche.

Einen Moment später fliegt der erste Koffer in den Abgrund.

Lynn steht wie erstarrt.

Ihre blauen Augen wirken auf einmal kalt und hart, als sie den grinsenden Chief der Horde anblickt.

»Warum?«, fragt die Tochter des Großranchers nur.

»Du reitest mit uns«, antwortet der Mann. »Du brauchst nicht die Dinge der Weißen, Goldhaar. Wir müssen schnell reiten.«

Er hebt den linken Arm. Sofort jagt ein Krieger heran, der am langen Zügel ein zweites, gesatteltes Pferd mitführt.

Sie mustert zum ersten Mal die Indianer richtig, achtet auf die Einzelheiten und registriert, dass jeder Krieger ein nagelneu aussehendes Winchestergewehr in den Fäusten hält. Die meisten Comanchen haben schwere Colts in den Gürteln ihrer Hosen stecken.

»Worland, sagen Sie meinem Vater, dass die Krieger ausgezeichnet bewaffnet sind«, ruft Lynn halblaut. »Sie besitzen moderne Gewehre und Revolver. Vielleicht nutzt ihm dieser Hinweis.«

Der Anführer grinst wieder breit. Er macht eine auffordernde Handbewegung. Lynn schwingt sich in den Sattel des Pferdes. Der Comanche packt das Zaumzeug, presst seinem eigenen Tier die Hacken in die Flanken und jagt los.

»Worland«, ruft der Comanche gellend, »sag auch, dass wir viele Patronen brauchen. Die Weißen sollen in ihren Häusern bleiben. Jeder, der in die Berge kommt, stirbt. Sag das auch, weißer Mann.«

Die Krieger springen vom Dach der Kutsche.

»Nehmt die Tasche des dicken Mannes mit«, gellt die Stimme ihres Chiefs auf.

Andy Worland schiebt mit dem Fuß seine gewaltige Bügeltasche zur Tür. Ein brauner, sehniger Arm packt den Griff und hebt das Gepäckstück hinaus.

Worland hört die Verschlüsse schnappen. Und dann hört er die Freudenschreie der Comanchen.

Sekunden später fliegt ein Korken in den Wagenkasten. Der Dicke flucht, als ihn das geworfene Geschoss im Gesicht trifft. Und dann gluckert es lange.

Die braunen Krieger rülpsen gewaltig. Worland denkt besorgt an Lynn.

»Hoffentlich halten sich die verdammten Hundesöhne zurück, wenn sie sich mit meinem Whisky vollgeschüttet haben«, murmelt er.

Das hohle Pochen der unbeschlagenen Hufe klingt auf. Die Comanchen reiten davon. Sicherheitshalber wartet Worland noch eine Viertelstunde. Stirnrunzelnd blickt er auf die Zeiger seiner Taschenuhr.

Er seufzt, als er an das denkt, was vor ihm liegt. Jäh schießt der Schmerz durch seine Schulter, als er aufsteht. Notdürftig bindet er sein Taschentuch um die Wunde.

Langsam geht der Dicke zu den Pferden, als er es endlich geschafft hat, die Kutsche zu verlassen.

Es dauert lange. Immer wieder muss Worland eine Pause einlegen. Er spürt, wie ihm die Schwäche in die Glieder kriecht. Aber er muss das Zaumzeug des toten Pferdes zerschneiden. Das Tier liegt nahe am Abgrund. Andy muss den Kadaver irgendwie hinabstürzen, wenn er weiterkommen will. Denn die Kutsche ist seine einzige Chance. Er wird es niemals schaffen, auf einem ungesattelten Pferd die nächste Station der Kutschlinie zu erreichen.

Die anderen Tiere scharren unruhig mit den Hufen. Der Blutgeruch macht sie nervös. Eines der Tiere wendet blitzschnell den Kopf und schnappt mit seinen gelben Zähnen nach Worlands Jacke. Ein gewaltiger Fetzen bleibt zwischen den Lippen des Tieres zurück.

Lange Zeit später hat der dicke Handlungsreisende den Kadaver so weit an den Abgrund gezerrt, dass er ihn hinabstoßen kann.

Er hat Erfolg, aber das spürt Andy Worland nicht mehr. Der schwere Körper gleitet langsam aber unaufhaltsam der Kante zu und fällt schließlich hinab.

Das tote Zugpferd liegt inmitten der aufgeplatzten Koffer, deren Griffe in der Sonne aufglänzen.

Aber der Dicke ist besinnungslos.

Lynn hat Mühe, locker im Sattel zu sitzen. Sie spürt ihre Kehrseite schon nach zwei oder drei Meilen. Die schweren McClellan-Sättel, die ein Offizier für die Kavallerie entwickelte, taugen nicht viel. Lynn weiß nicht, dass Tausende und Abertausende von Soldaten ebenfalls diese Sättel verfluchen.

Das Mädchen blinzelt zur Sonne hoch. Die Mittagszeit ist schon überschritten. Lynn hat Hunger und Durst. Aber die Indianer machen keine Anstalten, eine Ruhepause einzulegen. Sie wollen so schnell wie möglich eine Menge Meilen zwischen sich und dem Ort des Überfalles bringen.

Unermüdlich stampfen die Beine der zähen Bergpferde. Der Atem der Tiere geht ruhig und gleichmäßig.

Lynn schaut nach links und rechts, und sieht in ausdruckslose, runde Gesichter. Der Blick der schwarzen Augen ist unergründlich.

Einer der Krieger ruft ein paar Worte. Lynn versteht kein Wort der Comanchensprache, aber sie begreift, dass der Mann betrunken ist. Denn er spricht langsam und undeutlich.

Angst kriecht in dem Mädchen hoch. Plötzlich fallen ihr all die Geschichten ein, die sie über betrunkene Indianer hörte. Sie packt die Zügel so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortreten.

Als sie den Kopf wendet, über die Schulter zurückblickt, schaut sie in das grinsende Gesicht des Anführers der Horde.

Mit dem Instinkt des Naturmenschen fühlt der Comanche die Furcht der weißen Frau.

»Dir geschieht nichts«, versichert er kehlig. »Wenn du fliehen willst, müssen wir dich binden. Keiner meiner Männer wird es wagen, dich anzufassen.«

Lynn holt tief Luft, bevor sie sagt: »Einige deiner Krieger sind bereits betrunken. Wie soll das weitergehen?«

Der Blick des Chiefs wird starr.

»Du bist mehr wert, als ein paar Flaschen Feuerwasser«, sagt er hart. »Wir brauchen dich, Goldhaar. Wir wollen tauschen. Gold haben wir nicht, aber dich. Wir tauschen dich gegen Patronen und das bunte Papier, mit dem die Weißen alles kaufen, was sie wollen.«

Lynn tut etwas, was keine Lady tut. Sie flucht laut.

Anerkennend grinst der Comanche.

»Woher weißt du, dass irgendjemand für mich so viel Geld ausgibt?«, fragt das Mädchen nach einer langen Weile. »Vielleicht hat mein Vater gar kein Geld. Was machst du dann?«

Der Krieger lacht kehlig auf, als er antwortet: »Wir wissen, wer dein Vater ist. Denkst du, wir überfallen eine Kutsche wegen nichts?«

Einer der Comanchen legt den Kopf in den Nacken und singt ein Lied seines Stammes. Der Whiskyatem dringt bis zu Lynn. Hinter ihr klingt ein scharfer Befehl auf. Sofort verstummt der Gesang.

Lynn zermartert sich den Kopf. Sie möchte herausfinden, woher die Indianer wissen, dass sie die richtige Beute ist.

Sie kommt aus Nebraska. Dort hatte sie die Schwester ihres Vaters besucht. Tante Maggie ist schon alt. Und die Reise zu ihr dauerte lange. Darum wollte sie Lynn noch einmal sehen. Ihr Vater wollte sie nicht allein reisen lassen, aber sie hat ihren Willen durchgesetzt.

Das Mädchen ruft sich nacheinander alles ins Gedächtnis zurück, was sie erlebte. Aber nirgendwo begegnete sie einem Indianer. Lynn hält für einen Moment die Luft an. Das bedeutet, denkt sie, dass ein Weißer seine Hand im Spiel hat. Nur von einem Weißen können die Comanchen den Tipp bekommen haben.