4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BROKATBOOK

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Das erste Kriegsbuch eines Arbeiters Vaterlandslose Gesellen war im ausgehenden 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert unter Wilhelm II. ein Schimpfwort für die deutschen Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten. Dieses Wort wird dem Kanzler Otto von Bismarck zugeschrieben. Das Buch von 1930 "Vaterlandslose Gesellen" gilt als proletarische Antwort auf Remarques "Im Westen nichts Neues", eine Abrechnung mit dem Wilhelminischen System und dem von diesem begonnenen imperialistischen Krieg. Zur Zeit der Sozialistengesetze von Bismarck und unter Wilhelm II. bis zum Beginn der Burgfriedenspolitik. Der Untertitel lautet: Das erste Kriegsbuch eines Arbeiters lautete. Darin geht es vor allem um die proletarische "Heimatfront", das Buch endet allerdings mit einer Revolution der Arbeiterklasse. Da der Roman als kommunistisch angesehen wurde, verschwand er – anders als in der DDR – im bundesrepublikanischen Nachkriegsdeutschland aus dem Kanon der Kriegsliteratur. Andere Autoren interpretieren den Text indes als Protestliteratur. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Ausdruck "Vaterlandslose Gesellen" zum Symbol für die Unterdrückung und Ausgrenzung von Sozialdemokraten und der Arbeiterbewegung in der Bismarckzeit und darüber hinaus. Vereinzelt wird die Bezeichnung auch heute noch verwendet, überwiegend im originären Sinne gegen Gruppen oder Einzelpersonen des "politisch linken Lagers", aber auch gegen als "unpatriotisch" etikettiertes Verhalten in Wirtschaft und Gesellschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

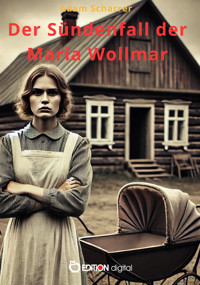

Adam Scharrer

Impressum

Texte: © Copyright by Adam Scharrer

Umschlag: © Copyright by Gunter Pirntke

Übersetzer: © Copyrigh by Walter Brendel

Verlag:

Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag

Gunter Pirntke

Mühlsdorfer Weg 25

01257 Dresden

Inhalt

Impressum

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

I.

„Meine Herren", beginnt Herr Landsberg, „wir müssen uns nun trennen. Wenn der Krieg vorbei ist — lange wird die Sache ja nicht dauern —, dann hoffe ich, dass wir uns hier alle vollzählig wieder sehen. Ich kann den Betrieb nicht aufrechterhalten; Müller und Schaal sind bereits fort, und mancher von Ihnen wird in den nächsten Tagen Abschied nehmen müssen. Ich selbst bin ebenfalls noch im militärpflichtigen Alter. — Wir haben ja jetzt nur ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, unser Vaterland zu verteidigen. Darf ich also bitten."

So nehmen wir nacheinander Papiere und den Restlohn in Empfang. Es sind nur einige Minuten nötig, um acht Mann abzufertigen. Janke schielt derweilen die fettgedruckte Heldentat der „Magdeburg" und „Augsburg" aus der auf dem Tisch liegenden Morgenzeitung an und liefert so den Übergang zur Schlussrede.

„Wirklich ganz famos", sagt unser Chef. „Die Russen werden sich schön gewundert haben, als sie so begrüßt wurden. Werden sich noch mehr wundern, wenn sie vom Süden her von den Österreichern gepackt werden."

Einige lachen und stimmen zu. Von Herzen lacht keiner.

Der Abschied ist kurz. Ich gehe zu Fuß, um allein zu sein. Die andern besteigen die Straßenbahn oder schlagen den Weg zur Vorortbahn ein.

Mich verband vordem schon nicht viel mit ihnen — und nun schon gar nichts mehr. Menschen ohne jede eigene Meinung, brave Kleinbürger, die nun etwas traurig gestimmt waren, dass ihr regelmäßiges Leben unterbrochen wurde. Sie waren alle schon Jahre dort: Schwiegervater und Sohn, der Vorarbeiter und sein Freund, ein Schlosser in den dreißiger Jahren. Der Blechspanner mit dem steifen Bein und der alte Schmied mit der Riesenglatz und dem Riesenbart. Ich war ein Fremder, den der Zufall dorthin verschlagen hatte.

Welchen Grund mochte das wohl haben, dass der alte Schmied, der lahme Blechspanner und der einäugige „Arbeitsmann" wieder zurückgehen — und, ehe sie in die Eckkneipe verschwinden, mich zurückrufen? Und ich umkehre und auf ein paar Schoppen mitgehe? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie noch lachen konnten, und die andern nicht mehr.

„Lot se moken, wat se wüllt", sagt Schramm und trinkt seinen Koks aus. Und nachdem er ihn hinuntergeschüttet hat und noch an dem Zucker kaut: „Uns könn se an Mors klein." Schramms blindes Auge glänzt wie poliertes Horn. Die beiden andern schmunzeln beifällig, als freuten sie sich ihres Alters, oder wie der lahme Jonas, dass er ein Krüppel ist.

„Mokt gaut, oll Jung, mokt gaut!" meinten sie dann zum Abschied zu mir. „Schrieb mol und hol de Ohren stief!" — „Von de ganz Dumm'n bist ja ok keener", meinte Schramm noch zuletzt.

Ich habe in Eilbeck nichts mehr zu suchen. Es war ganz nett dort, diese kleine Fabrik war ein Idyll inmitten eines grünen Gartens. Der Kirschbaum am Fenster, das Pfeifen der Riemen, das Stampfen der Hobelmaschine, die krachend über Gussplatten ackerte, und das „Zisch-Puff" des Sauggasmotors war wie Begleitung zu dem Konzert der Vögel. Die Arbeit war erträglich. Eine Fabrik für gelochte Bleche. Auch Spezialmaschinen für diese Fabrikation, und Landsberg arbeitete unermüdlich an neuen Patenten. Es kam auf eine Stunde nicht an, sondern lediglich auf Zuverlässigkeit und Präzision. Mittags lagen wir im Garten, eineinhalb Stunden, und der Lohn — achtzig Pfennig die Stunde — lag über dem Durchschnitt. Mit fünfundzwanzig Jahren verliert sich auch langsam die Lust an dem wechselvollen Landstraßenleben. Mir war die ruhige Arbeit in dem ruhigen Eilbeck willkommen, und ich nahm auch Wohnung dort, weil ich den Weg nach Hamburg sparen wollte, und weil in der Gummifabrik unweit davon ein Mädel war, das mir gefiel.

Aber nun ist der Traum aus. Ob ich ein Feigling bin — ich weiß es nicht; jedenfalls ist es die Meinung des Mädels und ihres Vaters. Ihr Bruder ging freiwillig ins Feld, und ich war die Tage vordem in der Stadt unter denen, die gegen den Krieg demonstrierten.

„Da kommt Hans Betzoldt!" Mit diesem Schrei springt Martha Lehmann, meine Wirtin, auf, als ich an der Destillation vor dem Hause meiner Wohnung vorübergehe. Ihr Freund, ein zwei Zentner schwerer, athletisch gebauter Möbelträger, sitzt neben ihr in dem verqualmten Lokal. Der Wirt ist in Artillerieuniform und bedient in Stiefeln und Sporen. Das Groschenorchester brüllt; das Lokal ist voll. Meine Wirtin bestellt einen „Halben" und schreit mich an: „Na, Hans, ergib dich schon, sie werden dich nicht gleich totschießen!" Sie scheint guter Laune und spendiert. „Paul hat sich das auch überlegt", fährt sie fort, „bist wohl nun ganz allein als Miesmacher."

Paul Gerstacker, der eifrigste Kriegsgegner unserer Gruppe, schaut mich lauernd an und antwortet dann: „Ja, ich geh auch mit, es geht nicht anders." Neues Gelächter, Musik, hart und blechern. „Kennt ihr die Dollarprinzessin?"

Fort von hier! Ein Zettel auf dem Tisch und die Schlüssel dazu geben Kunde, dass der Vogel ausgeflogen ist.

In einer der kleinen Straßen an der Hamburg-Altonaer Grenze wohnt Genosse Mertens aus meiner früheren Gruppe. Ich klopfe; seine Frau öffnet. „Hans, du?" — Ihre Augen sind verweint, ein schwaches Lächeln kämpft gegen das niederdrückende Gefühl von Ungewissheit und erzwungener Tapferkeit. „Komm herein! Was machst du? Wo kommst du jetzt her? Arbeitest du nicht? Musst du fort?"

„Wo ist Genosse Miertens?" frage ich. Um ihren Mund läuft ein kaum merkliches Zucken. Sie schaut zu Boden, dann sagt sie: „Er hat sich gestern gestellt."

Sie scheint eine Antwort zu erwarten; vielleicht eine abfällige Antwort. Ich jedoch bin nicht kampflustig, wenigstens nicht in dem Sinne, wie sie es erwartet. Sie scheint das auch langsam zu begreifen. „Komm herein, Hans, komm in die Küchel" sagt sie und macht die Tür zu.

„Du staunst", beginnt sie von neuem, „aber es hätte keinen Sinn gehabt. Paul wollte wirklich nicht, aber einer nach dem andern fiel um. Ich habe es wohl von Anfang an geahnt, dass es zum Schluss so kommen wird. Mayer, Hartung und May sind ebenfalls fort. Mein Mann war zuletzt allein. Du weißt, Hartung hat drei kleine Kinder, was soll seine Frau machen? Mayers Frau ist vollkommen verhext, sie würde ihren Mann direkt verraten. May ist zusammengeklappt. Es ist kein Wunder. Lies doch das ,Echo'."

Sie weist auf die Zeitung, die den Entschluss der sozialdemokratischen Fraktion bringt, in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stiche zu lassen. Darunter die Botschaft Kaiser Wilhelms, dass er keine Parteien mehr kenne, und Martha schließt mit Nachdruck: „Das sind alles ganz gemeine Halunken und Verräter!" Ich schweige immer noch, bis sie noch einmal fragt, ob ich fort muss. Ich berichte. „Was nun?"

„Kann ich hier wohnen?"

Sie überlegt, als hätte sie Angst vor der eigenen Antwort. Dann sagt sie, etwas schüchtern: „Hans, jetzt gerade, kurz nachdem Paul fort ist — du musst verstehen — ich möchte das nicht — du weißt doch — kannst du nicht woanders wohnen?" Und als ich nicht antworte, fährt sie, wie entschuldigend, fort: „Sieh, wenn Paul das erfahren würde, dann könnte er sich doch allerhand denken, das musst du doch verstehen."

Ich bin darauf nicht vorbereitet. Wo soll ich wohnen? Ich muss versteckt, heimlich, unangemeldet irgendwo sein können. Wo soll ich das finden, wenn nicht bei Genossen? Alle sind sie umgefallen, bis auf Paul, der ging als letzter. Nun bin ich der letzte. Ich darf nicht einmal bei seiner Frau bleiben, „was sollen die Leute denken".

Ich stehe auf und gehe. „Leb wohl, Genossin Mertens, grüße Paul, wenn du ihm schreibst." „Bist du mir böse, Hans?"

„Nein, gar nicht. Ich muss eben sehen, wo ich bleibe."

Ich gehe. Sie begleitet mich bis vor die Tür, um noch einmal zu fragen: „Hans, bist du mir wirklich nicht böse?"

„Nein, ich bin dir nicht böse!"

Sie war mir so fremd und so gleichgültig geworden, ich konnte ihr gar nicht böse sein.

Ich schaue über die Reeperbahn. Ein Zug Soldaten kommt daher, dann Geschütze, Bagage, Sanitäter. Dicht stehen die Massen, an den Seiten. Sie bewerfen die Soldaten mit Blumen. Die Soldaten singen. Die Massen singen mit, laufen neben ihnen her. Sie gehen und reiten nach dem Heiligengeistfeld. Ich gehe mit. Ich habe kein Ziel mehr an diesem Tage. Ich muss erst einmal schlafen. Ich bin müde, so furchtbar müde!

Ein Gewitterregen hat den Staub niedergeschlagen; die Sonne liegt satt und heiß über Menschen und Pferden. Kommandos ertönen: „Aufgesessen!" „Abgesessen!" „Protzt ab! „Erstes, Feuer!" „Zwotes, Feuer!" „Batterieantreten!" „Stillgestanden!" „Augen... rrrechts!!"

Ein alter Graubart mustert die ins Feld ziehenden Batterien. Die Vaterlandsverteidiger stehen wie entseelt und heften die Augen wie elektrisch dirigierte Puppen auf ihn. Keine Wimper zuckt in der uniformierten Mauer. Alles steht stumm und dumm. Der Hauptmann scheint zufrieden.„Lassen Sie rühren", befiehlt er herablassend dem Leutnant.

Ich helfe mir, weil ich doch keinen Gedanken mehr formen kann, mit einem Lächeln. Ich weiß nicht, ob die Liebenswürdigkeit der Damen, die in der Kriegsküche, unweit davon, für fünfzehn Pfennig große Portionen Essen verabreichen, Schauspielerei, Heuchelei oder nur Dummheit ist. Ich will auch nichts mehr wissen.

Nachdenken kann ich erst wieder, als ich auf dem Heiligengeistfeld einige Stunden geschlafen habe. Ich lag da nicht allein. Ein großer Teil der Gäste der Kriegsküche lag ebenfalls dort. Sie hatten wohl seit langem nicht so reichlich und gut für fünfzehn Pfennig gegessen. Die Sonne war wieder hinter den Wolken, als ich erwachte; es war schon gegen Abend und kühl. Ich muss ein Dach über dem Kopf haben für die Nacht.

Ich legitimiere mich vorschriftsmäßig im Gewerkschaftshaus und löse mir eine Schlafkarte. Dann nehme ich das vorgeschriebene Brausebad und gebe mein Hemd hin, um es nach Läusen untersuchen zu lassen. Der Stempel auf der Schlafkarte legitimiert mich als ungezieferfrei. Ich gehe ins Fremdenzimmer. Mir scheint, als spreche aus allen Gesichtern bewusste Zurückhaltung, Ablehnung. Die Stiefkinder der Gesellschaft müssen auf die Freuden dieser Gesellschaft verzichten, und sie verzichten auch auf ihre Dummheiten. Zwei an meinem Tisch, augenscheinlich Reisekollegen, unterhalten sich über die Zeitung, die sie lesen. Der eine legt sie mit einem höhnischen Lächeln fort. Ich suche die fette Notiz, der sein Lächeln galt. Es ist eine Rede des Kaisers.

„Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg vom deutschen Volke fordern, den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland anzugreifen. Nun empfehle ich euch Gott. Jetzt geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet um Hilfe für unser braves Heer."

Ich lache dasselbe Lachen. Ich mag noch immer nicht nachdenken, obgleich ich einige Stunden geschlafen habe. Nur eine Freude hält den ganzen Tag vor, die ich genieße: ich habe meine patriotische Wirtin, die unten in der Kneipe Stubenlagen gab auf den kommenden großen Sieg, um die Monatsmiete betrogen und habe so noch für einige Wochen Geld. Vielleicht bin ich ein Lump. Aber wenn auch — um diesen Preis bin ich bereit, einmal ein Lump zu sein.

Ich werde wach, als einige Gäste geweckt werden. Es ist noch früh, erst sechs Uhr. Sie stehen in Arbeit. Mir fällt ein, dass ich noch keinen „Plan" fertig habe. Heute ist der Tag, an dem ich mich stellen soll.

Ich sehe keinen Ausweg und habe auch keinen Willen, keine Kraft, irgendeinen Entschluss zu fassen.

Ich denke an meinen Bruder. Er ist früh ausgewandert, ist in Südamerika. Ich habe keine Nachricht von ihm. Und mit den Gedanken an meinen Bruder kommen die Gedanken an Kindheit und Jugend, an Vater und Mutter.

Mein Vater ging jeden Morgen fort, mit Schaufel, Steinhammer und dem Stahlbesen auf dem Schiebekarren. Um sieben schob er los, jeden Tag, von April bis Oktober. Im Winter, solange es hell war. Selbst in der größten Kälte war er unterwegs, auch wenn er infolge des Frostes nicht auf der Straße arbeiten konnte. Dann besserte er die Drahtschutzgitter an den Bäumen aus, damit hungrige Hasen nicht die Rinde abnagen konnten. Oft gingen wir ein Stück des Weges mit. Oft habe ich ihm Mittagessen nachgetragen, wenn es nicht allzu weit war. Aber sehr oft hatte er über zwei Stunden zu fahren. Er hatte eine Landstraßenstrecke von über fünf Stunden instand zu halten.

Dort saß er an der Kante des Straßengrabens und schlug die harten Steine klein, um mit ihnen die Löcher auszubessern. Wenn er die eine Seite — unser Häuschen lag in der Mitte — durchgearbeitet hatte, hätte er schon wieder von vorn beginnen können. Aber die andere Seite war auch schon wieder voll Löcher. So durften ihn auch Regentage nicht zurückhalten. Ob ihm das Wasser bis auf die Haut drang oder kalter Wind ihn schüttelte oder ob die Sonne brannte, dass die Hitze von der Erde zurücksprang und über den Staubwolken der Autos flackerte: es war keine Zeit übrig, auszuruhen oder Schutz im Schatten zu suchen. Der Posten als königlicher Straßenwärter war berechnet für Mann und Frau — und meine Mutter war schon Jahre hindurch krank.

Was muss ein Mann ertragen haben, dass ihn selbst der Tod der Frau nicht mehr sonderlich berührte! Er stand am Grabe, wie immer hochaufgerichtet; sein graumelierter Bart schien vom Straßenstaub gefärbt. Seine grauen Augen bewegten sich so ruhig, so sicher hin und her, wie der Zeiger einer Wetterwarte. Als wir zurückgekehrt waren und zum ersten Male allein saßen, strich er uns weinenden Knaben stumm über den Scheitel, als wollte er sagen: es geht nicht anders, Jungens, lasst der armen Mutter ihre Ruhe. Er wusste, dass sie sterben musste, weil sie die Schwindsucht hatte. Aber er konnte und wollte uns das nicht vorher sagen; denn ich war erst zehn, mein Bruder zwölf Jahre alt. Zwei jüngere Schwestern — ein Zwillingspaar — waren schon einige Jahre vorher, bald nach der Geburt gestorben.

Er wollte uns auch nicht sagen, warum er morgens immer so stöhnte, wenn er sich unbeobachtet wähnte; warum er sich beim Aufstehen immer mit beiden Händen um die Hüfte greifen musste, um seinen großen Körper aufzurichten. Bis alles Stöhnen nichts mehr half, bis er liegen bleiben musste, gerade als mein Bruder die Schule verließ. Der kalte Wind, die kalten Steine, der durch Zug zurückgeschlagene Schweiß griffen ihm an die Nieren. Die Karre wurde ihm zu schwer, der Weg zu lang, die Schmerzen zu groß. Die Pension war zu knapp, um leben zu können. Da gab mein Vater die Einwilligung, dass sein Bruder, der nach Amerika ausgewandert war, meinen ältesten Bruder zu sich nahm. Er reiste nach „drüben", zusammen mit Auswanderern aus den nahen Dörfern, und hat seinen Vater und mich nie wieder gesehen.

Er hat nicht mehr gesehen, wie ich dann unser Wägelchen wieder hervorholte, unseren „Bleß" ziehen lehrte und den „Brothandel" wieder aufnahm, den Mutter „begründet" hatte. Die Bauern in den nahen Dörfern aßen auch gern einmal Weißbrot; aber ein Bäcker hatte nicht genügend Kundschaft. Bekannte, regelmäßig verkehrende Fuhrwerke brachten die Brote von der Stadt mit. Mein Vater machte morgens, während ich in der Schule war, den Wagen zurecht, und am Nachmittag fuhr ich die Kundschaft ab.

Es war nicht viel, was da an „Reingewinn" übrig blieb, aber, wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machte, einige Mark die Woche. Und daneben gelegentlich noch ein Stück Speck, ein paar Eier für den kranken Vater. Für den Bleß öfter ein Gericht Knochen oder den Rest eines Mittagessens. Bleß kannte auch seine Kundschaft und ging nicht früher, bis auch er bedient war. Das wussten die Pfarrersköchin, die Bürgermeistersfrau, die Tochter der Wirtin ganz genau. Sie wussten auch, dass man den „Brothans" nicht vergessen darf, wenn Schlachtfest war, und dass er in diesem Fall kommen wird, trotz des denkbar schlechtesten Wetters.

Wenn ich Bleß auf dem Berg ausspannte, der sich vor unserem Häuschen erhob, lief er, laut bellend, voraus, auf meinen wartenden Vater zu, der sich fest auf seinen Stock stützen musste, wenn er nicht umgeworfen werden wollte. — Es wurde schon immer schlimmer mit ihm.

So schlimm, dass der Arzt darauf drang, dass er ins Krankenhaus überführt wurde, weil für sein schweres Nieren- und Blasenleiden sachgemäße Pflege und Behandlung notwendig wurde.

Das war nicht weit; eine halbe Stunde nur, aber nun erst begriff ich langsam das Furchtbare meines Schicksals. Niemand konnte mehr das Brot einpacken, die Ziegen, die Gänse und Hühner besorgen, während ich in der Schule war. Die kleine Wohnung war kalt und leer, und Bleß schaute verständnislos drein, als das Wägelchen wieder im Schuppen verschwand. Ich kam in einigen Monaten aus der Schule, bis dahin blieb alles beim alten.

Aber mein Vater rechnete selbst nicht mehr mit einer Besserung, und im Falle seines Todes verfiel die Wohnung dem Staat für den kommenden königlichen Straßenwärter, der bis dahin in Aushilfsstellung war. So wurden die Hühner, die Gänse, die Ziegen verkauft. Den Hausrat holte ein Onkel, der im nahen Städtchen wohnte. Ich kam in die Lehre. — Als der neue königliche Straßenwärter schon eingezogen war, kam öfter ein großer schwarzer, zottiger Hund über die Felder gejagt, pflanzte sich vor dem Häuschen auf und bellte, dass es in allen Wäldern widerhallte. Das war Bleß; er suchte mich. Er konnte sich an seine neue Heimat nicht gewöhnen.

Ich hatte meine Mutter langsam sterben, besser gesagt, absterben sehen und wusste auch, dass die immer durchsichtiger werdende Blässe meines Vaters das Zeichen des nahen Todes war. Sein Bart war fast weiß geworden. Seine Finger wurden immer länger und lagen auf der weißen Decke wie leblos. Einige hundert Mark hatte er aus dem Erlös unseres Hausrats noch gerettet für mich; das bekam mein Lehrmeister dafür, dass er mich von morgens sechs bis abends neun Uhr schwer arbeiten ließ.

Ich habe es ertragen, habe gelernt, dieses Leben ohne Klagen auf mich zu nehmen, wenn es nicht anders sein kann; ich habe es früh, vielleicht zu früh von meinem Vater gelernt. Ich klagte nicht, so wenig wie mein Vater über seine Last klagte. Ich sagte ihm stets, dass es mir gefiel.

„Bleibe gesund, halt die Augen offen, Hans 1" Er war an diesem Tage schon sehr schwach. Als ich wiederkam, war er tot.

Das ist nun dreizehn Jahre her. Was dann kam, war der Kampf gegen die Widerwärtigkeiten des proletarischen Lebens. Ich habe schwer gekämpft. Ich bin auch dem Schicksal meiner Eltern, an einer einsamen Ecke an der Landstraße langsam hinsterben zu müssen, entronnen, aber nicht dem Schicksal, in Obdachlosenasylen mit anderen Schicksalsgenossen wie Vieh zusammengetrieben zu werden. Ich bin nicht dem Schicksal entronnen, in Frost und Schnee heimatlos durch das Vaterland zu wandern, wenn jede Katze, jeder Hund seine warme Ecke, seinen Napf voll Fressen hat. Ich bin nicht dem Schicksal entronnen, im Arbeitshaus dafür zu büßen, dass ich „rückfällig" wurde, weil ein Vagabund seinen Hunger nicht stillen kann mit einer „Verwarnung". Ich bin nicht dem Schicksal entronnen, gebrandmarkt zu werden, weil ich mit Gleichgesinnten dafür kämpfte, dass die Rechtlosen dieser Erde am Ersten Mai ihre Stimme zu einem Schrei über die ganze Erde vereinigen; musste öfter als einmal Freunde und Genossen verlassen, wenn der Fluch der schwarzen Liste mich traf.

Ich sah in dem Zusammenschluss der Rechtlosen den großen Versuch, die Ohnmacht des geknechteten Individuums zu durchbrechen, das nichts zu verlieren hat als den Fluch seiner Ketten, die man verlogenerweise „Recht" nennt. Ich glaubte, dass dieser Zusammenschluß der unterdrückten Proletarier stark genug sei, den Panzer des Chauvinismus zu durchlöchern, der die Menschheit in den Abgrund reißt. — Ich habe mich geirrt! Die Sozialdemokratie und ihre Organisationen waren noch keine Gemeinschaft, die diesem Anprall standhielten. Der erste Stoß schon riss den trügerischen Schleier fort.

Hans Betzoldt, der du immer noch träumst von Vater und Mutter: lass diese Träumereien. Du siehst die Sonne am Waldabhang spielen, siehst die Ziegen im Straßengraben fressen, siehst die Gänse an der Brücke unter den Erlen schwimmen, die Hühner im Kornfeld — jetzt musst du sehen, wie du dich weiter durchschlägst, ohne dass es dich Kopf und Kragen kostet. Das ist das Wichtigste.

... Ich sehe mich um. Es wurde schon zweimal geweckt. Ich bin einer der letzten im Saal.

II.

Ich gehe ans Fenster, sehe in die beflaggten Straßen, in ein Meer von Fahnen. In den Anlagen greift alles nach den Extrablättern. Am Bahnhof stauen sich die Menschen. Ich ziehe mich rasch an, eile hinunter in die Fremdenstube, erobere eine Zeitung.

„Lüttich im Sturm genommen!" Der fette Text der Meldung füllt fast die ganze Seite.

Walzen sie wirklich alles widerstandslos nieder? Ist es wirklich Weihnachten zu Ende? Ich käme ja nicht sofort ins Feld, müsste erst ausgebildet werden, könnte immer noch verschwinden, wenn ich an die Front abgeschoben werden soll.

Zivilisten mit ihren Pappkartons ziehen singend nach dem Bahnhof. Kirchenglocken läuten. Der Bahnhof selbst ist abgesperrt. Von der Straße aus winken die Massen den Feldgrauen zu, die Zug um Zug die Halle verlassen. „Nach Paris I" „Jeder Schuss ein Russ'." „Jeder Stoß ein Franzos'." Unzählige Aufschriften verkünden, dass die jungen Soldaten nicht wissen, was ihnen bevorsteht — oder es nicht wissen wollen.

Ich gehe zurück ins Gewerkschaftshaus, um Kaffee zu trinken. Dann mache ich mich auf den Weg zu meiner früheren Wirtin. Vielleicht weiß einer der Genossen oder sie selbst Rat. Wenn nicht, werde ich Abschied nehmen, soweit ich sie noch treffe. Fünf bis sechs wohnten immer dort. Auch Seeleute.

Anna Fidel öffnet. „Mensch, wo kommst du her?"

„Von Eilbeck."

„Keen Arbeit mehr oder is'd bi di ok so wiet? Fidel is all wech! Tetsche ok."

Tetsche? Das ist der junge Maler mit dem Mädchengesicht.

„Is ganz fein, dat du kommst, Hans! Kannst hierblieben, wenn du wüllst."

„Lang wird das wohl nicht mehr dauern", beginne ich zu erzählen. Ihr Gesicht wird immer trauriger. Sie macht die Küchentür zu, als wollte sie Lauscher fernhalten. „Wenn du hierblieben wüllst, musst du anner Papieren hebben, süs holen sie di. Tetsche haben sie auch von hier geholt. Und arbeiten kannst du ja auch nich auf deinen Namen, süs hebben sie di gliks am Flicken. Wi möt uns dat öberlegen!"

Ich spreche kurz davon, was draußen los ist. Sie steht auf, macht sich an dem Herd zu schaffen und sagt wie nebenbei: „De arm Minschen!"

Dann nimmt sie den Kaffee vom Herd, verlässt die Küche. „Klaus ist auch wieder da. Er hat Nachtschicht. Ich will ihn zum Kaffee rufen", setzt sie erklärend hinzu.

Klaus? Das ist der Steinträger mit der gedrungenen Figur, der als aktiver Soldat einem Unteroffizier mit der Faust ins Gesicht schlug, dass man ihn vom Platz tragen musste, und dem sie deswegen zwei Jahre Zuchthaus aufbrummten.

„Ist Klaus wach?" frage ich, als Anna wiederkommt.

„He treckt sich an."

Klaus kommt angeschlürft. „Morgen, Hans! Wüllst du ok wech?"

„Himmelkreuzdonnerwetter! Wisst ihr denn weiter nichts mehr als dieses ewige Wegmüssen?!"

„Brüll mi man nich so an, Hans, ick kann doch woll fragen?"

Er setzt sich auf einen Stuhl, überkreuzt die Arme. Ein Hemd mit kurzen Ärmeln lässt seine Arme bis über die Oberarmmuskeln frei; Arme wie die eines Herkules. Ein Weib stemmt auf dem Muskel des rechten Armes eine Hantel. Über seiner behaarten Brust durchbohrt ein blau eintätowierter Dolch ein rotes Herz. Er sitzt so ruhig, so sicher, so ausgeruht auf dem Küchenstuhl.

„Kannst lachen, Klaus!"

Anna zieht sich an, sie hat eine Aufwartung von zehn bis zwölf Uhr. „Kannst ja hier bleiben, Hans", sagt sie im Fortgehen. „Ich bin bald wieder zurück."

Klaus steckt sich eine Zigarette an, horcht aufmerksam zu, als ich erzähle, und antwortet: „Überall dasselbe. Auch die besten Genossen müssen in den sauren Apfel beißen. Wo sollen sie hin. Das ist es ja, man hat sich das so einfach vorgestellt. Aber nun stellt sich heraus, dass man mit den einfachsten Dingen nicht gerechnet hat. Hier war es genau so. Ich musste mich zurückziehen, die Weiber waren wie verrückt. Ich soll ihre Männer ,ins Unglück stürzen', hätte leicht reden, säße trocken. Dann kam die Haussuchung. Alles haben sie durchgeschnüffelt. Tetsche haben sie geholt, hatten ihn wohl schon auf dem Visier. Und Fidel steckte der preußische Kommiss, wie den meisten, zu tief in den Knochen. Und dass ,oben' alle umgeschwenkt sind, das hat dem Fass den Boden ausgeschlagen. Alfred versuchte alles, unsere Gruppe zusammenzuhalten, aber allein kann er nichts machen. Seine Frau kommt bald zu liegen. Wo soll er hin und was soll sie machen? Er muss dieser Tage auch weg." Klaus pustet den Qualm seiner Zigarette in die Ecke der Küche und sagt zum Schluss: „Dass die dummen Proleten sich auf die Führer verlassen haben, das war der Fehler. Sie sind alle feige. Für die Geldsäcke lassen sie sich umbringen, für sich haben sie keine Courage. Ich hätte gar nicht nötig, mich in die Nesseln zu setzen. Ich sitze warm mit meinen zwei Jahren Z. Aber ich meine doch, es geht um die Sache. Das haben sie nicht begriffen. Vorderhand ist alles aus, die Bande ist ja rein verrückt.

— Aber das dicke Ende kommt nach."

Ich schaue mir Klaus von der Seite an. Sein kräftiges Kinn sitzt auf dem muskulösen Hals wie aus Marmor gemeißelt. Die eine Seite seines schwarzen Schnurrbartes steht etwas nach oben, die andere kaum merklich nach unten. Seine massive Stirn ist in der Mitte durch eine große Falte geteilt. Die braunen Augen schauen traurig und scheinbar teilnahmslos an die Küchentür. Ein Bild urwüchsiger Kraft und Selbstlosigkeit.

— Wenn mir jemand helfen kann, so ist es Klaus!

Anna meint: „Jensen ist auf großer Fahrt, er ist Däne. Er hat seine Papiere hier gelassen, hat nur das Seemannsbuch mit. Jensen kommt vorderhand nicht zurück."

Klaus winkt ab. „Da fällt er gleich auf den ersten Hieb rein. Hans kann nicht dänisch, kann nicht einmal aus sprechen, wann er geboren ist. Das einzig mögliche sind andere Papiere mit einem Schein mit ,Z'. Der Schein mit ,Z'" — meint Klaus — „ist das sicherste. Er muss aber neuen Datums sein. Wenn er den vorzeigt, winken alle ab. Ich weiß das aus der Praxis. Und der Einfachheit halber muss Hans eben Hans bleiben, damit sich keiner verquatscht."

So war ich innerhalb einer Woche im Besitze der Bescheinigung, dass ich mit Schimpf und Schande aus dem Heer ausgestoßen bin. Der Schein war echt. Die ursprüngliche Schrift sachverständig ausgewaschen, die neue kräftig draufgemalt. Der frühere Inhaber desselben bekam von Klaus eine Bescheinigung, dass er während der besagten zwei Jahre als treuer, ehrlicher, zuverlässiger Arbeiter bei der Firma Piwket & Söhne gearbeitet und jedermann zu empfehlen sei. Das neue Datum des Scheines behob die Schwierigkeit der Beschaffung des letzten polizeilichen Abmeldescheines, auf den die Polizei so großen Wert legt. „Nun musst du", klärt mich Klaus noch auf, „zur Vorsicht ein paar Mal die Wohnung wechseln und als zweite Vorsicht nicht da wohnen, wo du gemeldet bist, und abwarten. Wenn innerhalb zweier Wochen nichts kommt, dann brummt der Laden. — Aber hier musst du fürs erste verschwinden, die Bude ist zu heiß."

„Wohnst erst mal bei meiner Schwester Lieschen", meint Anna. „Sie kommt morgen her. Ich werde mit ihr sprechen."

Ich nehme mit einem Gemisch von Freude und Scham zur Kenntnis, dass ich fürderhin Hans Kiefernholz heiße, letzter Aufenthalt Zuchthaus Eberach in Bayern. Meine alten Papiere gebe ich Anna mit der Bitte, sie gut aufzuheben. Ich habe das Gefühl, dass ich sie bald wieder brauche. Verdammtes Gefühl!

Ich hole mir am Abend eine andere Schlafkarte im Gewerkschaftshaus.

„Verbandsbuch?"

Ich, Hans Kiefernholz, suche nach dem Verbandsbuch von Hans Betzoldt. Ein Glück, dass Anna das Verbandsbuch von Hans Betzoldt in Verwahrung hatte, sonst war vielleicht der Kladderadatsch schon da. Ein Glück!

„Verloren?" fragt der Schaltermensch. Ich suche krampfhaft nach einer Lüge und sage: „Vielleicht aus Versehen im Koffer gelassen." Ich bezahle den vorschriftsmäßigen Aufschlag und schlafe als „Kiefernholz".

Morgens um sechs Uhr kommt die Kriminalpolizei.

Ich gebe die „linken Fieppen" hin und habe vorderhand nur den einen Wunsch, der Kerl möchte etwas schwerhörig sein, damit er mein Herzklopfen nicht hört. Er gibt mir jedoch nach kurzer Musterung meine Papiere zurück, ohne ein Wort zu sagen.

Kiefernholz ist ein behördlich zugelassener Name. Ich fühle, wie sich meine Sicherheit festigt. Ich komme nachmittags zu Anna und bin guter Laune.

„Alles klor gohn?" erkundigt sie sich. „Komm mal rin." Sie geht mit mir in die Küche und sagt: „Ich hab mit Lieschen gesprochen. Dort ist kein Platz. Ein junges Mädchen, das außer Stellung ist, wohnt bei ihr. Sie ist mit ihr in der Stube, wirst sie gleich sehen. Aber bei Frau Tiebig kannst du wohnen. Du wirst sie nicht kennen. Ihr Mädel ist aus der Erziehungsanstalt ausgerückt und war einige Tage hier. Sie muss sich noch verstecken, sonst fangen sie sie wieder ein. Du hast doch früher die kleine Else schon gesehen? Wenn es dir nicht gefällt, kannst ja wieder ausziehen."

„Warum wieder ausziehen?" Mir scheint, Anna will andeuten, dass das da wahrscheinlich nur ein Notbehelf sein kann.

„Ick kann di dat jo seggen", meint Anna dann. „Else hett noch 'n Schwester, die geit woll 'n betn uf'n Bummel. Aber dat geit di jo nix an. Du slöpst ja bloß doa!" — Und als ich mit der Antwort zögere, meinte Anna: „Ick meen man bloß, wenn du nich wüllst, sag ick ihr nix!"

„Vorderhand werd ich dort schlafen, wenn es geht", entschließe ich mich. „Ich muss mir ja sowieso Arbeit suchen und bin tagsüber weg."

Ich sitze nun in meinem neuen Heim und träume von Sophie Bäumlein, dem jungen Mädchen, das bei Lieschens Schwester wohnt.

Sie musste von Helgoland flüchten und versuchte in Hamburg Arbeit zu bekommen.

„Auf den Lohn müssen Sie verzichten", sagte man ihr. „Unsere tapferen Feldgrauen bringen noch größere Opfer." Ein Kommerzienrat sagt ihr das, der auf gar nichts verzichtet und den Lohn der Dienstboten auf Kosten der „tapferen Feldgrauen" in die Tasche steckt.

Und worin besteht meine Hilfe? Ich laufe mit Sophie bis nach Altona und rede das Gegenteil von dem, was ich denke. Markiere den „Weiberkenner", den „Skeptiker", tue „kühl" und lasse mich auslachen. Denn dieses Lachen war deutlich! So verstehend wie eine große Schwester, die sagen will: „Ach, du bist gar nicht so! Willst ein bisschen aufschneiden! Bist vielleicht ein ganz guter Kerl; ein bisschen albern, aber das gibt sich." Sie hat mich auch gar nicht ernst genommen. In der Bierhalle am Hafen zum Beispiel hat sie sich zu mir gesetzt, als ob sie zu mir gehöre, als müsse sie auf mich aufpassen! Und als das Gedränge zu arg, Zivilisten und Soldaten anzüglich wurden, hat sie sie mit ihrem lieben Lachen entwaffnet und dann zu mir gesagt: „Komm!" Dann bin ich wie ein Stummer neben ihr hergelaufen bis vor ihre Wohnung und habe mich verabschieden lassen: „Adieu, Herr Kiefernholz, lassen Sie sich doch einmal wieder sehen!"

„Adieu, Herr Kiefernholz!" Dieser Name ist bestimmt zu dem Zweck erfunden, mich zu verhöhnen. Ein Bild hat sie mir außerdem noch gegeben — auf meine Bitte —, sie wollte nicht unhöflich sein. Ich spiele mit dem Gedanken, es hier in meiner armseligen Stube aufzustellen.

Aber ich bin ja nicht mehr mein eigener Herr.

Schon an jenem Nachmittag, als entschieden wurde, wo ich wohnen sollte, fing es an. Else lachte über jede Bemerkung von mir, ein kindlich-fröhliches Lachen. Manchmal fragte sie geschickt dazwischen, nur, um mit mir sprechen zu können. Dann folgten, als ich schon bei ihren Eltern wohnte, eine Reihe Aufmerksamkeiten. Bis wir zwei Tage später im Kino saßen.

Als es dunkel wurde, spürte ich ihre Hand über der meinen. Dann legte sie ihren Kopf auf meine Schulter. Ich war etwas erstaunt über die Routine, mit der die siebzehnjährige Else mit mir umsprang; wehrte aber nicht ab, sondern nahm die Zuneigung hin. Als wir gingen, nahm sie wie selbstverständlich meinen Arm. Sie schläft im Zimmer ihrer Schwester, das durch eine spanische Wand von dem meinen getrennt ist, und gab mir auf dem Korridor noch einen Kuss. Als ich im Bett lag, kam sie im Hemd und legte sich zu mir.

Ich wagte einzuwenden, dass doch Martha etwas hören könne.

Sie sagte: „Mok den Mund tau, Jung!" Dann spürte ich ihren Mund auf dem meinen, spürte ihren jungen heißen Körper und dachte gar nichts mehr.

Sie wird auch heute nacht bei mir schlafen, mich immer wieder fragen, ob ich sie nicht heiraten will, damit sie von der Angst befreit wird, wieder in die Hände der Zwangserzieher zu fallen.

Wie sie dort hinkam?

„Hab eigentlich gar keine Schuld. Mit fünfzehn Jahren ging ich mit meiner Schwester öfter an den Hafen, um Körner aufzulesen, die beim Verladen am Speicher unter den Wagen fielen. Ein Mann gab mir dann öfter eine Mütze voll, auch Bonbons oder Schokolade. Dann bestellte er mich einmal abends hin. Ich ging mit ihm in den Speicher auf den Boden. Er gab mir Kirschen und Brot und fragte mich nach meiner Schwester, meinen Eltern, zog mich plötzlich auf seinen Schoß und küsste mich. Ich wollte schreien, aber er hielt mir den Mund zu."

„Was sollte ich machen?" erzählte sie weiter. „Dann gab er mir einen Beutel voll Körner und verbot mir, meinen Eltern etwas davon zu verraten, sonst käme ich in die Erziehungsanstalt. Meine Mutter freute sich über die Körner. Ich holte neue, bis ich beobachtet wurde. Dann wurde ich untersucht und kam in die Erziehungsanstalt.

Dort bin ich fast irrsinnig geworden. Wenn ich wieder dorthin soll, dann springe ich lieber in die Elbe. Du musst mich also wirklich heiraten", fuhr sie dann fast weinend fort, „ich will nichts von dir haben, nur meine Freiheit. Wenn du mich nicht als Frau willst, kannst du auch wieder gehen."

Als ich zögerte — ich durfte ihr ja nicht einmal sagen, dass ich nicht Kiefernholz heiße —, brauste sie auf: „Du bist auch nicht ehrlich zu mir, Hans!"

Vielleicht kann nur ein gehetzter Teufel so einen Schrei begreifen. Vielleicht hat gerade er ein Bedürfnis, den Vorwurf der Unehrlichkeit zurückzuweisen. Ich erzählte Else an jenem Abend, warum ich bei ihnen wohne. Bis dahin wussten es nur die Eltern; vielleicht auch die Schwester?

Dass diese Schwester mir so oft begegnet, im Hof, an der Ecke von Gang und Straße; dass sie oft auf ihr Zimmer kommt, wenn sie glaubt, dass ich in meinem Zimmer bin — und sich bemerkbar macht, ist mir längst aufgefallen. Auch dass sie jetzt wieder die Treppe hochkommt, wundert mich nicht. „Else!"

„Ist nicht hier."

Martha klopft an, öffnet die Tür. „Warum sitzen Sie im Dunkeln, Herr Kiefernholz, soll ich Licht machen?" „Danke! Ich werde gleich wieder gehen." Sie bleibt an der Tür stehen. „Sie sind immer so gedrückt, gefällt es Ihnen nicht bei uns?" Sie raucht. Ihre blasse Farbe hebt sich von ihrem schwarzen Kleid gespensterhaft ab. Sie scheint absichtlich schwarze Kleider zu wählen. Sie ist über mittelgroß, schlank, fünfundzwanzig Jahre alt, eine Durchschnittsschönheit der Niedernstraße.

„Entschuldigen Sie", sagt sie dann, als ich mit der Antwort zögere, „ich wollte nicht aufdringlich sein; ich störe wohl?" „Oh, Sie stören mich nicht."

Sie bleibt einen Moment unschlüssig stehen und fährt dann unvermittelt fort: „Ich habe das Gefühl, dass Sie mich meiden, weil ich------" sie stockt------„na, Sie wissen ja."

„Ich denke gar nicht daran; ich habe meine eigenen Sorgen." „Haben Sie keine Eltern mehr, keine Geschwister?" „Nein!"

„Müssen Sie auch bald fort?"

Ich habe schon wieder das „Himmelkreuzdonnerwetter" bereit, beherrsche mich aber. „Vorderhand nicht, später vielleicht."

„Ist das nicht schrecklich mit diesem Krieg?"

„Ja, es ist schrecklich." — Ich bin nahe daran, zu erzählen, was noch schrecklicher ist.

„Ha, mich friert!" Sie schüttelt sich und sucht nach Streichhölzern. „Ich werde mir eine Tasse Kaffee machen. Wenn Sie wollen, können Sie eine Tasse mittrinken. Else wird wohl nichts dagegen haben, trotzdem man mit ihrer Eifersucht rechnen muss."

Sie macht Licht. Die Tür lässt sie offen. Als sie den Spirituskocher ansteckt, wirft sie rasch einen Blick in den hohen altmodischen Spiegel. Als ich nach dem Grund der Eifersucht ihrer Schwester frage, fährt sie fort: „Else ist ein komisches Mädel. Ich bin zwar ihre Schwester, aber wir verstehen uns nicht gut. Sie ist so unberechenbar. Aber ich will nichts weiter sagen, das könnte falsch verstanden werden. Vielleicht werden Sie ganz gut mit ihr fertig." Sie lacht kaum merkbar, etwas geziert, als wolle sie nur ihre Goldplomben zeigen.

Der winzige Teekessel über der Flamme summt bereits. Sie holt Tassen hervor, eine kleine Kanne, Zucker und Löffel und fragt: „Soll ich Ihnen eine Tasse hinbringen oder wollen Sie hierherkommen? Mir scheint, als hätten Sie Angst vor mir?"

„Warum denn Angst?" Ich versuche zu lächeln und bestätige mir von neuem, dass ich ein erbärmlicher Waschlappen bin. Dann gehe ich in Marthas Stube und setze mich an den Tisch.

Ich weiß: wenn Else kommt, gibt es eine Szene. Ich kenne das gespannte Verhältnis zwischen beiden. Ich habe beobachtet, wie Martha ihre jüngere Schwester so von oben her behandelt; sie mit ihrem überlegenen Lächeln zur Verzweiflung bringen kann; wie sich Else einmal hinreißen ließ, ihre ältere Schwester anzufauchen: „Du Fünfgroschenhure!", und Martha ganz ruhig darauf sagte: „Sei du doch ganz still, Else!"

Aber Else kommt nicht — wie sie in den letzten Tagen öfter später kam, oft erst gegen Mitternacht — „wegen die Krimchen", sagt sie immer.

Martha bedient mich, setzt neues Wasser auf — der Teekessel fasst nur drei Tassen —, bringt Teegebäck auf den Tisch und spendiert Zigaretten. Sie hat ein Bein über das andere geschlagen. Ihr weißer Unterrock schimmert hervor. Sie hat sich die Schuhe ausgezogen, zierliche Hausschuhe angezogen und einen bunten Schal über die Schultern gelegt. Ihre sonst mehlweißen Wangen sind etwas gerötet. Ich sehe sie so zum ersten Mal.

„Gehen Sie heute abend noch fort?" fragt sie dann.

„Ich gehe noch zu Fidel."

„Ich komme ein Stückchen mit, wenn es Ihnen recht ist." Sie sieht mich fragend an.

„Mir ist es recht."

Wir schlendern am Wasser entlang, es ist schon dunkel. Das Gespräch stockt. Wie aus Verlegenheit sehe ich über Wasser und Schiffe. In den Kneipen ist Lärm. Die Wellen schlagen plätschernd an die Kaimauer. Ein Hund bellt von einem Kohlenkahn herüber. Eine Ziehharmonika spielt irgendwo das Lied von dem Grenadier.

Am Bahnhof verabschieden wir uns. Martha reicht mir die Hand und sagt: „Gute Nacht, Hans! Bleibst du lange?"

„Ich weiß nicht!" Ich sage es hart und kurz und gehe.

Bei Anna ist kein Licht. Ich gehe trotzdem hinauf, aber es öffnet niemand.

Ich habe das Bedürfnis, mich selbst zu ohrfeigen. Ich hatte versprochen, bis spätestens acht Uhr zu kommen. Jetzt ist es neun Uhr. Soll ich zu Lieschen gehen? Vielleicht sind beide, Klaus und Anna, dort. Es ist dreiviertel Stunde Fahrt, lange genug, um einzutreffen, wenn sie gerade wieder fort sind. Ich möchte auch nicht in dieser jämmerlichen Verfassung vor Sophie Bäumlein stehen. So gehe ich in die erste beste Kneipe.

Gegen elf Uhr mache ich mich auf den Weg und gehe noch einmal an Annas Wohnung vorbei. Es ist nicht hell, sie sind also noch nicht zurück. Ich hätte ganz gut hinausfahren können.

Nach elf Uhr biege ich in den Gang ein und sehe schon von weitem Martha stehen. Sie kommt mir lachend, wie einem alten Bekannten, entgegen und gibt mir die Hand.

„Bist ja schon wieder da!"

„Ich habe niemanden angetroffen."

„Das ist aber schade, das sollte ich gewusst haben. Ich wäre so gern noch mit dir zusammengewesen."

Ich seufze verstohlen und sage: „Ja, schade!"

Sie freut sich über meine Antwort. „Lass uns noch ein Bier trinken, Else ist auch da." Sie nennt den Namen eines Lokals, in dem ich noch nie war.

Auf einer Art Bühne, nur in Stufenhöhe, quälen sich ausrangierte Musikanten mit Bandonien und Blechinstrumenten. Der Raum ist qualmgeschwängert, verräuchert. Papierketten verschleiern, so gut es geht, die fast schwarze Decke. Einige Paare tanzen, andere stehen an der Schenke oder sitzen an groben Tischen im Vorraum. Ein zurückgeschlagener Vorhang deutet an, wo die „Diele" beginnt; an den Wänden sind kurze, offene Nischen. In einer der Nischen kauert Else, mit dem Kopf auf dem Schoß eines Mannes. Ihre Augen scheinen unnatürlich klein, wie in einer Geschwulst versunken, aus der die Lust nach dem Mann schreit, der mit seiner Hand zwischen ihren Brüsten wühlt.

Ich bin nur einen Augenblick überrascht. Mir wird sofort klar, dass ich nichts anderes erwarten konnte.

Nur ihre Schamlosigkeit verletzt mich und der Ärger darüber, dass sie mich so täuschen konnte. Ich drehe mich um und will verschwinden.

Da stürzt sie hinter mir her — und sieht Martha; pflanzt sich vor ihr auf; die Hände in den Hüften. „Mistaas!" brüllt sie. Ehe Martha sich fassen kann, springt sie auf sie los und schlägt ihr ins Gesicht. Dann packt sie Martha in die Haare und versucht, sie gewaltsam zu Boden zu reißen.

Martha ist völlig wehrlos, nur in einem weinerlichen Schrei macht sie dem unerträglichen Schmerz Luft.

Ich greife Else von hinten am Kragen und schleudere sie an die Wand. Da packt mich ein Kerl mit blauen, aufgeschlagenen

Hosen und gestreifter Arbeitsbluse an der Brust; aber ehe es zu weiteren Handgreiflichkeiten kommt, ist Martha an meiner Seite. Der Wirt steht zwischen uns und sagt: „Dat geit nich! Dies' Krabbe hett kein wat daun un sie springt hier up de Lud los wi'n wilde Katt'. Orntlich 'n Mors vull hebben möt se, oll dumm Gör dat, kann woll de Tid nich awtäuwen, bis se wedder binnen is."

Als ich mich unter der Tür noch einmal umdrehe, sehe ich, dass Else immer noch krampfhaft versucht, sich loszureißen. „Hund!" brüllt sie mir zum Abschied zu, „Hund, feiger, täuw man, dat du verschütt geist, dat is gewiss!"

III.

Ich darf, um meiner eigenen Sicherheit willen, in der Nacht nicht in der Stadt herumlaufen; ich kann auch unmöglich in meiner Wohnung schlafen. Und ich kann nicht damit rechnen, dass ich bei Anna noch Einlass finde. Als ich noch überlege, holt Martha mich ein. „Wo willst du hin, Hans?"

Ein letzter Rest von Selbstbeherrschung hindert mich, sie von mir zu stoßen. Da sehe ich, wie sie zittert und kaum sprechen kann.

„Du musst dich in Sicherheit bringen, Hans", stottert sie. „Ich will dir helfen, weiter nichts."

Und dann schon ruhiger: „Wir müssen irgendwo schlafen, wo wir vor den Krimchen sicher sind; ich weiß, du bist ein Deserteur. Else geht todsicher verschütt, und dann verrät sie dich!"

Martha geht mit mir durch den Gang, in dem wir wohnen, und eilt rasch nach oben, sich Mantel und Hut zu holen. In einem kleinen Logierhaus, unweit davon, klingelt sie dem Nachtportier. Er führt uns in eine Stube mit zwei Betten. Unter der Tür spricht Martha leise mit ihm, kommt zurück und sagt: „Hier ist die Luft rein. Ernst nimmt uns auf seine Kappe. Wir können ohne Sorgen sein."

Martha bestellt Brot und Kaffee. „Ich habe noch Hunger." Sie schaut mich an.

Ich denke aber an ganz etwas anderes; denke mit Schrecken daran, dieses Leben auf unbegrenzte Zeit führen zu müssen, und werfe mich auf ein Bett. Mich stört das Licht, mich stört die Teilnahme und mich stören die Gedanken an den andern Tag.

Sie schaut zögernd zu mir herüber, nähert sich aber nicht. Als sie Schritte hört, sagt sie: „Der Kellner kommt!"

Ich stehe auf, setze mich an den Tisch und rauche eine Zigarette.

Sie gießt Kaffee ein, bedient mich wie am Abend. Nach einer Weile sagt sie: „Du musst versuchen, diese hässliche Geschichte zu vergessen."

Ich mag nicht antworten, und so esse ich. Die Uhr schlägt zwölf. Es regnet stark. In den Straßen wird es still. Martha macht das Fenster auf. Die vom Regen gereinigte Luft strömt ein und vertreibt die drückende Schwüle. Martha zieht sich die Schuhe aus und die Hausschuhe an. Dann legt sie sich den bunten Schal um die Schultern, setzt sich und sagt: „Du siehst so abgespannt aus, so abgehetzt. Wenn du müde bist und schlafen gehen willst, nimm keine Rücksicht auf mich. Ich möchte noch ein bisschen wach bleiben, ich kann doch noch nicht schlafen."

„Ich bin sehr müde", sage ich, und bin froh, nicht mehr sprechen zu müssen. Aber irgendein Schuldbewusstsein nötigt mir die Worte ab: „Gute Nacht, Martha!"

„Gute Nacht, Hans!" Auf ihren mehlweißen Wangen blüht flüchtig der helle, rötliche Schimmer auf. Sie drückt meine Hand, und ich erwidere den Druck. Dann lege ich mich ins Bett und schließe die Augen, schlafe aber nicht, das Morgen hält mich noch wach, auch noch, als Martha nach einer Weile still ans Bett tritt und mir leise über das Haar streicht.

„Ist dir nun besser?" Sie sah wohl schon eine Weile zu mir herüber, als ich mich umdrehe und sie begrüße. Als ich ihr sage, dass ich mich stellen will, richtet sie sich etwas auf.

„Warum?" fragt sie dann.

„Ich habe keine Lust, von jedem Narren als Feigling beschimpft zu werden; mich wie Ungeziefer zu verkriechen. Ein solches Leben ertrage ich einfach nicht. Und auf welche Weise man Selbstmord begeht, ist schließlich gleichgültig."

Sie legt sich, ohne ein Wort zu erwidern, wieder hin. Ich stehe auf und ziehe mich an. Ich erwarte auch keine weitere Antwort, wundere mich aber trotzdem, dass sie schweigt. Als ich mich nach ihr umsehe, ist sie unter der Bettdecke verschwunden. Sie liegt in heftigen Zuckungen. Ich trete an ihr Bett und versuche, die Decke hochzunehmen; sie hält sie aber krampfhaft mit den Händen fest. Als ich ihr die Decke doch fortnehme, sehe ich, dass sie weint.

„Warum weinst du, Martna?"

Sie gibt mir keine Antwort, macht sich gewaltsam frei, steckt ihren Kopf in die Kissen und schluchzt.

Nach einer Weile richtet sie sich auf, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und sagt: „Du hast recht. Alles andere ist Unsinn. Willst du heute schon hingehen?"

Der Ton, in dem sie fragt, kommt mir ebenso unerwartet wie die Frage selbst. Ich möchte ein Missverständnis vermeiden, einen Bruch von Beziehungen, von denen ich bis zu diesem Augenblick nichts wissen wollte, und antworte: „Ich weiß es noch nicht, weiß es überhaupt noch nicht genau. Ich meine nur, es ist wohl das beste für mich. Ich möchte nachher zu Anna gehen und mit Klaus sprechen. Willst du nicht mitkommen, Martha?"

Sie bleibt stumm. Sie scheint zu merken, dass ich sie beobachte. Sie ist aufgestanden, schnürt sich die Schuhe zu und sieht nach dem Fenster, um ihr Gesicht zu verbergen.

Mir kommt langsam zum Bewusstsein, dass mein Verhalten sie verletzen muss. Ich gehe zu ihr hin, lege meine Hand auf ihre Schulter und sage: „Hör mal, Martha; darfst meine Worte nicht auf dich beziehen. Das wäre unrecht von dir. Ich bin so zerfahren und gereizt. Ich möchte dir nicht wehe tun. Du bist einer von den wenigen Menschen, vor denen ich Achtung habe."

Da setzt sie den Schuh vom Stuhl und schaut mich mit großen Augen an. Über ihre Wangen huscht wieder das flüchtige Rot. Dann sagt sie: „Hans, ich möchte dir so gern helfen."

Wir trinken Kaffee, sie bedient mich. Wir lachen und erzählen uns, wer wir sind. Ich berichte auch, dass ich nur noch zehn Mark habe, und sie antwortet mir, ich möchte bezahlen, was ich bestellt habe. Ich besinne mich, dass ich gar nichts bestellt habe. Sie lacht wieder. Wir ziehen uns an und gehen zu Anna.

Anna Fidel kann schlecht ihre Überraschung unterdrücken, als sie uns sieht. Aber sie sagt nichts. Ich frage nach Klaus. Er ist bei dem Former Alfred Maußner. Ich bin darüber etwas erstaunt. Alfred müsste doch schon lange fort sein. Ich war in den letzten zwei Wochen nur einmal bei Anna.

„Du siehst so schlecht aus", sagte Anna damals, „bist du krank, Hans?" Ihr Blick verriet, dass ich nichts vor ihr verbergen konnte, das ärgerte mich. Klaus war nicht da. Ich gab vor, nach Arbeit zu suchen, und ging wieder.

Wir setzen uns, keiner spricht. Es liegt etwas in der Luft, was auch mich am Sprechen hindert. Da fragt Anna: „Wat is denn los west bi juch die Nacht?"